こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。

転職につきものなのが、履歴書や職務経歴書の作成、そして面接。

その中での「自己PR」って、

- 「え~、何を書けばいいの?」

- 「PRできることなんてないよ」

って悩みますよね。

この記事では、

- 「履歴書や職務経歴書、面接で使える自己PRの書き方」

- 「自己PRの例文25個」

を紹介します。

- 記事の信頼性

- 私はなえみは、保育士30年以上の経験があり、今も保育士として働いています

- 保育園がどんな人材を好むのかよーく知っています

- 保育士ならではの実体験を自己PR例文に取り入れています

この記事を読めば、

- 自己PRに書く自分の強みの見つけ方、書き方のコツがわかります

- 例文を見ることで、自己PRの出来上がりイメージがつかめます

- 25個の例文を参考にして、あなたならではの自己PRが作れます

というわけで、自己PR文がサラサラ書けるようになりますよ。

目次

自己PRとは?~志望動機との違い

自己PRとは、「あなたが持つ強みを伝えること」。

たとえば、あなたの性格、経験、特技、趣味などを、強みとして相手にプレゼンするような感じですね。

ただ、「志望動機」と「自己PR」ってゴッチャになりがちなんです。

書いているうちに、「あれ?志望動機と自己PR がほとんど同じになっちゃった」なんてことも。

確かに、二つは似ているような…でも、本当は違うんです。

それは、

- 自己PRは、「あなたが持つ強みを伝えること」

- 志望動機は、「その園だからこそ働きたい理由」

ということなので。

たとえばで言うと、

- 自己PR ➡「私は○○な性格です。(○○といった経験があります。)それがこんな強みになります。」

- 志望動機 ➡「貴園の○○といった特長に魅力を感じました。なので、ぜひ貴園で働きたいと思いました」

ということ。

内容は全く違いますよね。

ただ両方とも、「私の○○なところ(スキルや強み)を活かして貴園に貢献したいです」なんてつなげられます。

こう書くと、どうしても似てきてしまうんですね。

もちろん、似てきても別に悪くはないです。

ただ、それぞれの軸から大きくはずれないようにした方がいいかな、と。

なので、「自己PRの軸からそれていないかな?」と読み直しながら書きましょう。

ちなみに、「保育士の方の志望動機の書き方」についての記事はこちら。↓

履歴書の書式によっては自己PRを書く必要がない

- 「自己PRなんて苦手だな」

- 「強みなんて何もないし…」

- 「自慢になっちゃいそうで書くのが難しい」

なんて、悩む人は多いです。

でも、そんな方のための解決策があります。

それはズバリ、「自己PRの欄がない履歴書」を使えばいいんです。

「なーんだ!」「そんなのアリ?」って思いました?

そう、履歴書の書式によっては、自己PRを書く必要はないんですよ。

実際、履歴書は、色々な形式のものが売られています。

履歴書の左半分は、ほとんど決まった内容(氏名、住所、生年月日、学歴、職歴など)です。

でも、右半分は欄は項目が違うんですよ。

たとえば、〈志望の動機、自己PR、趣味、特技など〉と一つにまとまっていたりします。

それなら、この中のどれかを書くとか、複数にまたがっている内容を書けばればOK。

一方、〈志望動機〉〈自己PR〉〈趣味〉〈特技〉〈好きな学科〉の欄が、一つずつ独立しているものもあります。

「志望動機の欄しかない」「自己PRの欄しかない」という履歴書なんかも。

とにかく、園側からの指定がなければ、どのような形式の履歴書を選んでも大丈夫。

履歴書はあなたの好みや書きやすさで選ぶことができるってことです。

ということで、「保育士の履歴書の書き方」を詳しく知りたいならこちらもどうぞ。↓

自己PRは職務経歴書に書くことが多い

一方、職務経歴書には自己PRを書くことが多いです。

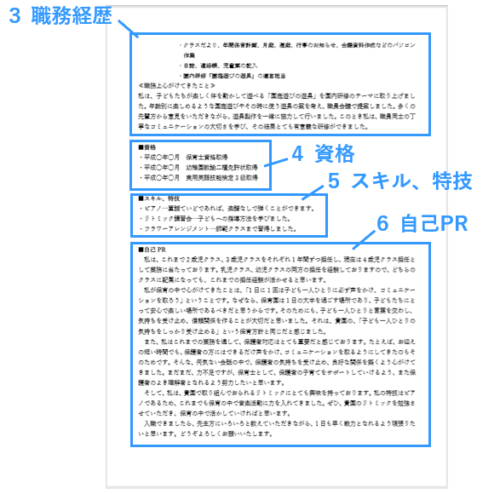

これは、私がいろいろな職務経歴書を参考に、サンプルとして作った職務経歴書の右半分です。

大体こんなふうに自己PRが入るんですよね。↓

実を言うと、職務経歴書は書式が決まってないんですよ。

あなたの経歴が載っていて、読む人に「こういう人なのね」と伝わればいんです。

で、ネットで調べてみると、自己PRを最後の方に書くパターンが多いみたい。

なので、職務経歴書で自己PRを書かないってのは、ちょっと難しいかな、と。

やっぱり職務経歴書には、

「私には○○といった経歴があります」

→「そのため、私には、○○といった強みがあります」

→「なので、ぜひ採用をご検討ください」

ということを伝える役目があるので。

「仕事の経歴だけを並べて終わり」という職務経歴書では、物足りないし味気ない。

あなたの働く意欲も伝りにくいです。

そういうわけで、職務経歴書の最後に自己PRを書く方が、印象の良いものができますよ。

ちなみに、履歴書はすべての応募先で必要とされますが、職務経歴書はそうじゃないです。

もし、「職務経歴書は提出しなくてもいい」と言われれば、自己PRを書くことはないですね。

そんな「保育士の職務経歴書の書き方」が詳しく知りたい方はこちらをどうぞ↓

面接のときに自己PRが必要になる場合も!

履歴書や職務経歴書に自己PRを書かなくてすんだとしても、油断できないですよ。

面接のときに、「では、自己PRをお願いします」なんて言われることも!

そんなときに、「えっと…」と頭が真っ白にならないように、やっぱり準備は必要です。

なので、面接に備えて自己PRの準備はしておきましょう。

自己PRの内容は? あなたの「経験、性格、特技」を洗い出す!

では、具体的に自己PRの作り方をお伝えしますね。

まずは、下の3つを洗い出すことからスタート。

- あなたの経験(保育に関係あるなしに関わらず)

- あなたの性格、特性

- あなたの特技

この3つのことをポイントに、あなた自身のことを振り返ってみましょう。

保育と関係があってもなくてもOK。

また、それほど特別なことでなくてもいいんです。

できるだけ多く出してみて、保育と関連づけられないかを考えます。

それが難しければ、「社会人として必要な能力やスキル」と結びつけられないか考えてみましょう。

自己PRは、あなたの経験、性格、特性、特技を強みとして表現するもの。

そして、「自分の○○という強みを活かして、貴園に貢献したいです」とするといいですね。

ただ、一生懸命考えてみても、「強みなんてないよ…」と思う人もいるかも、ですね。

でも、それはあなたが気づいてないだけ。

たとえば、

- 健康には自信がある

- 整理整頓が好き

- 時間や期日は守る

とか、一見なんでもないようなことでも、あなたなりにできること、ありますよね。

社会人としてこれができないために、周りに迷惑をかけてしまう人は多いんです。

なので、これらのことを当たり前にできるあなたは素晴らしいんですよ。

また、ネガティブなことも、裏を返せばポジティブに。

たとえば、

- 「細かい」 → 慎重派、思慮深い、計画的

- 「せっかち」→ スピーディー、行動派

- 「口下手」 → 聞き上手

- 「大雑把」 → おおらか

などのような感じです。

つまり、「短所を裏返したら強みにならないか?」と考えてみることなんです。

現役保育士の経験から作った【自己PRの例文25個】

ここからは、保育士の自己PRの例文を挙げていきたいと思います。

私が保育士として働いてきて、「こんな経験が役立っているな」ということを自己PRとして考えました。

共感できるものがあれば、そっくり使っていただいてもいいです。

もちろん、あなたなりのアレンジを加えたら、もっとよくなりますよ。

【例文1】幼児クラス担任を経験してきた

『私は、3歳児と4歳児のクラス担任を経験しました。

そこで思ったのは、幼児は友だちとのつながりを求める時期だということです。

なので、私は、友達と一緒に体を動かしながら楽しめるゲーム遊びをカリキュラムの中に取り入れるようにしました。

そういった、幼児ならではの、友だちと関わりが広がる保育を得意としていますので、貴園でもそのような保育が活かせると思います』

【例文2】年長組のクラス担任を経験した

『私は、年長組のクラス担任を経験しました。

5歳児ともなると、子ども同士の関係も色々と複雑になってくるので、トラブルも起こります。

そんな時、保育士が間に入って解決するのは簡単です。

が、できれば子どもたち自身が考えて問題を解決できる力をつけてほしいと思いました。

そこで私は、困っていることや助けてほしいことなどをみんなで考える、「こども会議」の時間をもつことにしました。

その時間を通して子どもたちは、自分の気持ちを話したり、友だちの話を聞いて友達の立場になって考えたりしていました。

私は、このような子どもたちの社会性を伸ばすような保育を、これからも工夫していきたいと思っております。

貴園でもそのような機会をいただけたらぜひ実践していきたいと思います』

【例文3】乳児クラス担任を経験してきた

『私は、0歳児と1歳児のクラス担任を経験しました。

0歳児クラスでは、何よりも子どもたちが安心して過ごせる空間を作ることを大切にしてきました。

また、一人ひとりの月齢差が大きいので、個々の発達に合わせた遊びや安全確保、食事や排せつの介助をすることを心がけました。

そして、1歳児では噛みつきをする子がいたので、その子にはしっかりと目配りするようにしました。

噛みつきは、してもされても保護者の方はとても心配されますので、特段の配慮が必要です。

こういった、乳児クラスならではの保育の難しさはよく理解しております。

貴園でも、この経験を活かして安全で安心な乳児保育ができると思います』

【例文4】小規模保育園の経験がある

『私は、小規模保育園での経験があります。

子供の人数は全体で15名という小さな園で、保育室だけでなく廊下や玄関などもとても狭い園でした。

そのため、保育のいろいろな場面で、「やりにくい」と思うことがたくさんありました。

ですが、狭いという環境だったからこそ、ちょっとしたスペースを利用したり、やり方を工夫することを学びました。

そして、環境のハンデがある分、子どもたち一人ひとりに丁寧に関わり、安心して過ごせるように心がけてきました。

今ある環境を最大限に活かし、創意工夫して改善していくといったこれまでの経験を、貴園の仕事においても役立てたいです』

【例文5】大規模保育園の経験がある

『私は園児が約160名という、大規模保育園で働いていました。

大規模園であるがゆえに、保育士の数が多く、連携を取り合うのに苦労しました。

それを解決するために、何度も話し合う時間を持ち、連絡事項をもれなく伝えたり、意思疎通を図ったりしました。

たとえば、多人数の子どもたちの保育をどうやって行えば安全なのか、どうすれば子どもの発達に合った保育ができるか。

そのために保育士はどのような動き方をするとよいのか、といったことの意見を出し合いました。

この園での経験から、私はよりよい保育には、やはり職員が共通の認識や目的を持つことが欠かせないと感じました。

そのためにも、職員同士が意見を言いながらも、相手の意見も尊重して解決に向けていける雰囲気を作っていきたいと思います。

そして、子どもたちには、保育園に来るのが楽しいと思ってもらえるようなクラスを作っていきたいと思います』

【例文6】保育補助としての経験がある

『私は、これまで保育補助として働いてきました。

保育の補助なので、担任の先生が活動を進めやすいようにフォローすることが私の役割でした。

はじめのうちは、担任の先生とは打ち合わせをした上で活動に入っていました。

それでも、実際の保育の場面になると私がうまく動けなくて、サポートができずご迷惑をおかけすることがありました。

ですが、より細かく話し合って、担任の先生に確認して動くことで、段々と自分のやるべきことがわかってきました。

このように、担任の先生と保育補助との連携は、とても重要なものです。

貴園では、貴園のやり方や担任の先生のお考えを理解し、これまでの経験も活かして私の役目を果たしていきたいと思います』

【例文7】運動会の行事リーダーを経験した

『私は前の職場で、運動会の総リーダーを経験しました。

その当時、私はとても自信がなく、リーダーに決まった時にはとても気が重かったです。

ですが、他の担当者たちと一緒に、前年度の資料を参考にスケジュールを組み、会議で確認しながら進めていきました。

色々と不備もありましたが、何とか運動会を無事に終えることができ、その時の達成感は何とも言えないものでした。

それも、私をフォローしてくれた同僚の協力があってこそで、そのありがたみを痛感しました。

また、行事を成功させるための計画力や実行力、職員間の仕事の調整力も身につきました。

この経験によって、貴園の行事でも職員間の連携を大切にしながら責任を持ってやり遂げられると思います』

【例文8】幼児組リーダーを経験した

『私は幼児組のリーダーを経験したことがあります。

リーダーとして、幼児組の保育士同士で話し合う時間を持ったり連絡調整したりしながら、行事やイベントに当たってきました。

特に運動会や発表会や卒園式の時には、当日までの仕事のスケジュールを早めに組むようにしました。

また、みんなに準備の進み具合を聞いたり声かけしたりすることも心がけていました。

もちろん、リーダーとは言っても完ぺきではないので、ほかの保育士にフォローしてもらうこともたくさんありました。

やはり、リーダーというのは職員を引っ張っていくことも大事な役目です。

でも、謙虚な気持ちも忘れずに、チームワークを保つ努力をすることも必要だと思います。

貴園においても、そのようなチームワークを作れるリーダーになれるよう、これまでに学んだことを発揮したいと思います』

【例文9】研修のリーダーを経験した

『私は、災害時の対応マニュアルを作る研修のリーダーを務めました。

子どもたちの命を守るためにも、マニュアルを再検討し、職員間で新たに意識を持つ必要があると思ったからです。

ただ、職員会議は月に1回しかなく、その中では大事な行事の打ち合わせも入ってきます。

その中で、研修について話し合う時間が取れないことが最も大変でした。

ですが、限られた時間の中で、どうにか職員全員の意見を出し合って検討を続けていきました。

そして、ようやく新しいマニュアルが出来上がりました。

そのとき、マニュアル作成の進め方はもちろん、具体的な災害時の対応方法についてしっかり身につけられました。

それをぜひ貴園でも活かしていけたらと思います』

【例文10】クレーマー保護者に対応した

『私が担任していたクラスの保護者の方が、難しい方で対応に苦労した経験があります。

どう考えても無茶なことを求めてくる保護者の方がいました。

始めは、担任として私が一人で対応していましたが、クレームは止まらず本当に困ってしまいました。

ですが、途中から園長先生や主任先生にフォローに入っていただき、少しずつ保護者の方は落ち着いていきました。

また、保護者の話の聞き方や答え方のアドバイスをいただき、気をつけるようになってから、だいぶ関係がよくなりました。

今思えば、やはり私の対応が保護者の方の不安を膨らませていたのだとわかります。

この経験をしてから、私は保護者の方の気持ちをまずしっかりと受け止めることを心がけています。

貴園でも、これを忘れずに保護者の方との信頼関係を築きたいと思います。

【例文11】ピアノが得意

『私は、4歳からピアノを習っていました。

なので、子どもが歌う歌の伴奏や発表会や卒園式のピアノ伴奏であれば、多少練習することで弾けます。

また、前の園ではリトミック担当としてピアノを弾く機会も多かったです。

なので、ピアノに関することであれば、積極的に引き受けてお役に立ちたいと思います。

さらに、私の知っているリトミックが貴園のリトミックに活かされる場面があれば取り入れたいと思います。

そして、子どもたちがより楽しく音楽に触れ合える時間を作りたいと思っております。』

【例文12】運動遊びの指導経験がある

『私が以前勤めていた園では、運動遊びが盛んでした。

特に、朝のうちに戸外で体を動かして遊ぶと、その後の室内での主活動が集中して落ち着きます。

もし、貴園の保育方針に合えば、そういった保育の流れも作りながら、クラスをまとめていきたいと思います。

また、子どもが楽しめる運動遊びのメニューを他の保育士の皆さんにも伝えられれば、お役に立てるかと思います。

もちろん、私も先輩方から学びながら、職員全員でスキルを高めていけるようにしたいと思います』

【例文13】合奏指導の経験がある

『私は、5歳児の担任になった時に、発表会で発表する合奏を指導した経験があります。

このとき、発表会での出来栄えを求めてしまって、楽器遊びを楽しむことができないことが多いです。

私は、そんな風にはしたくないと思いました。

なので、普段から保育室にピアニカを置いて、好きな時に音を出して遊べるようにしました。

もちろん、主活動では全員でピアニカに触れて、一緒に演奏する楽しさも経験できるようにしました。

そんな中でも子ども一人ひとりに得意不得意は出てきます。

そこは、保育士が様子を見ながらやりたい楽器ができるように無理のない分担をしました。

貴園でも発表会では合奏を取り入れていらっしゃいます。

なので、私がこれまで取り組んできた合奏指導がうまく活用できればと思っております』

【例文14】食育活動の経験がある

『私は、食育にとても興味があり、保育の中にも取り入れてきました。

特に、いもほり遠足に行った後には、サツマイモの調理を子どもたちに経験してもらいました。

そこで、サツマイモの特徴を伝えたり、調理法方に興味を持たせるようにしました。

自分たちの掘ったいもが、色々な形でおいしく食べられることはとても興味深かったようでした。

それを、クラスだよりに載せると、家庭でもサツマイモ料理をしてくださる保護者もいました。

この取り組みによって、保育園での経験が家庭に広がるというとてもうれしい効果がありました。

貴園でも、野菜などを栽培して食育に力を入れていらっしゃいます。

もっと私自身も勉強して、いろいろな食育を子どもたちに提供できればと思います』

【例文15】計画的にものごとを進めるのが得意

『私は、いつも何かをやるときに、計画を立ててやることが好きで、得意としています。

前の園では行事が多かったので、行事のスケジュール管理を行う時に、これが活かされたと思います。

もちろん、予定を立てていても、子どもたちの様子によってはなかなか進まないこともあります。

なので、そんな時は臨機応変に予定を立て直し、当日に間に合うように準備を進めてきました。

このような経験から、貴園でも行事に向けてテキパキと準備を進めて成功させる自信はあります。

ぜひ、貴園でもこの力を活かして、クラスづくりや園全体の運営の役に立てるようにしたいと思います』

【例文16】細かい性格→慎重派、思慮深い

『私は、自分のことを細かい性格だと思っています。

いろいろなことが心配になって、ものごとが前に進みにくいことがあります。

なので、もう少し思い切って行動できるといいなと思っています。

ただ、よく考えれば、この性格のおかげで慎重に物事が進められたように思います。

また、事前に足りないところに気づいてフォローできることも多いです。

同僚からも、「良く細かいことに気づくね」とほめてもらったこともありました。

なので、私の細かい性格は、逆に言えば「慎重派で思慮深い」と良い方にもとれると思います。

そのような形で自分の強みにして、仕事に貢献していきたいです』

【例文17】せっかちな性格→スピーディー、行動派

『私は、自分の性格は少々せっかちなところがあると感じています。

もう少し落ち着いてよく考えた方がうまくいくのに、と自分自身に思うこともよくありました。

ただ、同僚からは、「テキパキしてるね」とか、「行動派だね」などと言ってもらうことが多かったです。

なので、仕事上では、いい形で役に立てていたようです。

もちろん、何でもすぐに行動するのではなく、しっかりと考えたり計画することは大切にしたいと思います。

その上で、私の持ち味である積極性を活かしながら、貴園に貢献したいと思います』

【例文18】明るくて素直な性格

『私は、自分のことを比較的明るくて素直な性格ではないかと思っています。

この性格だからこそ、保育士という仕事は向いているのではないかと思います。

実際に、保護者の方や同僚からも「先生はいつも明るくて楽しいね」と言ってもらうことも多いです。

それに信頼関係を築きやすい、といったメリットもありました。

貴園においても、いつも明るく接することを心がけ、子どもたちが安心して過ごせる保育を行いたいです。

また、この性格を活かして、同僚ともよい関係を築きながら保育を作り上げていきたいと思います』

【例文19】口下手な性格→聞き上手

『わたしは、どちらかというとスラスラ話すことが苦手で口下手だと思っています。

保育士になった後も、それが私のコンプレックスでした。

しかしある日主任が、「先生は聞き上手なんじゃないかな」とフォローしてくださいました。

確かに、私は相手の話を聞く時、できるだけ遮らないように気をつけています。

また、共感の言葉はしっかりと伝えようとしています。

特に、保護者の方とのコミュニケーションには、傾聴する姿勢が大事だと研修でも学んだ記憶があります。

なので、私の性格は聞き上手なのだととらえて、保護者の方との信頼関係を作るのに役立てたいと思います』

【例文20】健康に自信がある

『私は健康には自信があり、それが最もPRできることだと思います。

これまで、大きな病気をしたことはありませんし、風邪をひくこともめったにありません。

家族中がインフルエンザにかかっていても、私だけなぜか移らずにすんだこともありました。

また、これまで腰痛に悩まされたこともなく、順調に保育士を続けてこられました。

持って生まれた丈夫な体のおかげ、というのもあると思います。

ですが、私なりに普段からから運動したり、食事に気を使ったりしていることも影響していると思います。

やはり保育士は体が資本です。

貴園でも健康で元気に働けるように気をつけながら、保育士としてのキャリアを積んでいきたいと思っております』

【例文21】整理整頓が得意

『私は、日ごろから整理整頓が好きでよく行っています。

特に、保育室はたくさんのものがあり、何気なく置かれて雑然としてしまいがちです。

なので、必要なものだけを使い勝手の良い場所に配置し、すっきりした保育室にしています。

また、子どもたちが使う玩具の棚も、子どもたちが使いやすいように工夫していました。

棚の高さや場所を調整したり、玩具の写真を貼って片付ける場所をわかりやすくしていました。

そうすることで、保育士が言わなくても、子どもたちが自然に片付けられるようになります。

貴園でも、より良い保育ができるように保育室の整理整頓を続けていきたいと思います』

【例文22】製作が得意

『私は製作が得意なので、子どもたちと一緒に季節や行事の製作物を楽しみながら作ってきました。

絵を描くだけではなく、色々な素材を使って立体的に作って飾ったり、遊びに使って楽しむ活動をしてきました。

運動会の入退場門やプラネタリウムなど、段ボールを使った大きな作品を作ったことがありました。

子どもたち同士でも協力しながら少しずつ作り、完成時にはみんなで達成感を味わえたと思います。

また、お店屋さんごっこでは、色々な商品を本物に似せて作り、年下の子どもたちに売って遊んだりしました。

貴園でもいろいろな製作に取り組まれていることは、ホームページで拝見しました。

私も子どもたちと一緒にいろいろな発想をしながら、楽しい製作活動をしていきたいと思います』

【例文23】パソコンが得意

『私は、パソコンが得意で、クラスだよりや運動会や発表会の案内状などを作ってきました。

保育園の中にはパソコンで作る文書やお便りなどがいろいろあり、保育士もパソコンができないと苦労します。

私の前の職場でも、先輩保育士の多くはパソコンが苦手で、カリキュラムを作るのにいつも四苦八苦していました。

ですが、そんな中で私はスキルがあったのでよくパソコン作業を頼まれました。

その経験がさらに勉強になり、上達していきました。

貴園でも、保育士としての仕事はもちろん、パソコン業務にも貢献できればと思います』

【例文24】コミュニケーション能力

『私は、保育士にはコミュニケーション能力が欠かせないと思います。

なぜなら、保育園という職場は女性が多い職場であり、人間関係を上手に築いていくのが難しいからです。

また、最近の保護者対応はとても難しく、保護者からの信頼を得るためにもコミュのケーション能力は必要です。

特に保護者に対しては、お子さんの良いところを見つけてほめるようにしていました。

また、悩んでいることがあれば、親身になって聞くことも心がけてきました。

そうすることで、安心してお子さんを預けてもらえ、それが園全体への信頼にもつながります。

貴園においてもそのような心構えで、スムーズなコミュニケーションを目指していきたいと思います』

【例文25】スポーツが好き

『私は学生時代からクラブ活動などでスポーツに親しんできました。

なので、子どもたちにスポーツに興味を持ってもらえるように、保育の中でも取り入れています。

特にサッカーは子どもたちも好きで、主活動で行ったり、自由遊びではやりたい子どもたちが自分から遊んでいました。

また、サッカーにちなんでワールドカップの出場国の国旗を保育室に貼りだしました。

そして、世界の国を紹介したり、子どもたちと国旗を描いてみたりなど興味を発展させました。

貴園でも、子どもたちにスポーツに親しむ機会を作り、遊びの幅や知識が広がるように工夫したいと思います』

まとめ

「自己PRを考えなきゃ!」と思っても、なかなか浮かんでこないですよね。

でも、失敗や弱みであっても、「それを元にこんな力がついた」とすれば、立派な自己PRに。

また、自分には当たり前のことでも、人から見たら強みになることがあります。

「自分一人では見つけられない!」という人は、保育士転職サイトのコンサルタントに相談してみては?

転職のプロならではの視点から、あなたの強みを発見してくれますよ。

それを自己PRにして履歴書や職務経歴書に載せ、面接の場面でアピールしていきましょう。