※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。

保育園での仕事のストレスで、うつ病になる保育士ってけっこう多いです。

あなたも今、しんどい状況にあるのでは…?

そんな保育士の方にぜひ使ってほしいのが休職制度です。

…ただ、こんな疑問も浮かびますよね。↓

- 「休職するためにはどんな手続きがいるの?」

- 「休職中のお給料はどうなるんだろう?」

- 「休職した後、復帰ってできるの?」

ということで、この記事では、

- 「休職制度について」

- 「休職するメリットとデメリット」

- 「休職に関する様々な疑問」

について解説します。

これを読めば、休職することへの不安もだいぶ軽くなるかと。

今、あなたが相当ピンチなら、ぜひ休職制度を使って自分を守ってくださいね。

目次

保育園の休職制度とは?

休職制度とは、「保育士側の都合」で「園に雇用されつつ長期間休める」というもの。

休職制度とは、「保育士側の都合」で「園に雇用されつつ長期間休める」というもの。

休職をする理由は、保育士の場合はうつ病などの精神疾患がほとんどですね。

そして、休む理由がなくなれば(うつ病が治れば)職場に復帰することが前提です。

休職制度って、法律などで決められているもんじゃないんです。

それぞれの園の就業規則によって決められていて、その内容も園によります。

なので、休職の取り決めがどうなっているかは、園の就業規則を確認しましょう。

職場でのパワハラが原因のうつ病なのに、「業務以外の病気」なの?

保育士のうつ病は、先輩保育士や園長のパワハラなど人間関係の理由がほとんど。

でも、「業務以外の病気」とされてしまうことが多いんです。

「園の人間関係のせいでうつ病になったのに、おかしくない?」って思いますよね。

実は、「業務内の病気=労災」と認められるのって、けっこう難しいんです。

認められるためには、労働基準監督署の調査や審査、判断が必要だから。

判断してもらうためには、パワハラを証明する資料や証拠を出さないといけないんです。

それをもとに検証した結果、労災認定されれば「業務内の病気」となります。

でも、認定されてないなら、「業務外の病気」というくくりに入るわけです。

欠勤と休職の違いは?

欠勤は、仕事をすべき日に労働者の都合で働かなかったというもの。

そして、「ノーワークノーペイの原則(労働がなければ賃金は支払わない)」に従い、無給です。

もちろん有給休暇があれば、欠勤するのではなく有休を使うと思います。

その場合は、お給料が引かれることはありません。

なので、欠勤は「有給休暇を使い果たした後に、数日休むときの扱い」というイメージですかね。

一方、休職は園側が「一定の長期間、休んでもいいよ」としている休みのこと。

休職の場合も無給になることがほとんど。

大企業などでは給料の一部が支給される場合もありますが、園によりますね。

ちなみに、有給休暇が残っていても休職は取れますよ。

休職するとき有給休暇ってどうする?

長期間休まないといけなくなったとき、有休を使うかどうか…悩みますよね。

「まずは、有休を消化して様子を見るか」それとも、「始めから休職にするか」。

結論としては、「数日休めばまた出勤できそう」と思うなら有休でいいかな。

でも、2週間とか1ヵ月以上とか、「長期の休みが必要」とわかっているなら休職の方がいいかもです。

休職が終わって園に復帰したとき、有給が残っていた方が何かと安心なので。

もちろん、「はじめは有休を使って、有休がなくなったら休職扱い」というのもアリ。

つまりは有給から使ってもいいし、残しておいて休職してもいい。

それって、休んだ後園に復帰したいかどうかによるのかな、と思いますね。

保育士がうつ病で休職する際の手続きは?

保育士がうつ病で休職する際に必要なのが、医師による診断書です。

保育士がうつ病で休職する際に必要なのが、医師による診断書です。

専門医に、

- 「うつ病であること」

- 「一定期間、仕事を休んで療養が必要なこと」

などを診断書として書いてもらいます。

それを園長に提出し、休職したいことを伝えます。

園長によっては、

「うつ病なんて、ホントなの?」

「気の持ちようなんじゃない?」

なんて理解がない人もいますから。

なので、園長がゴチャゴチャ言ってきたら、こんなふうに返してください。↓

「うつ病専門の先生からの診断書が出ているので、うつ病であることは間違いありません。

〇か月間の療養が今すぐ必要で、そうしないともっと病状が悪化して取り返しがつかなくなるとも言われました。

色々とご迷惑おかけしますが、休職させてください」

こんな感じの言い切りが大事。

診断書があれば、園長もそれ以上は何も言えないはずです。(普通はね)

できれば、同僚へのあいさつや仕事の引きつぎをしてから、休職に入りたいところですが…。

具合が悪くてそれすら厳しい人もいますよね。

それだったら無理をする必要はないです。

園長に申し出て、さっさと休職しましょう。

その際、有給休暇を消化したいなら、園長にそのことも伝えておきましょう。

有休は休んでも給料がもらえるので。

お給料が入ってくる方がいいなら有休を使いましょう。

休職から復帰したときに有休が残っている方が安心なら、残しておくのもアリです。

休職するメリットとデメリット

いざ休職するとなると、それはそれで心配なことはありますよね。

休職する時のメリット・デメリットは、こんな感じ。↓

| 休職する

メリット |

休職する

デメリット |

|

〇長期間、安心して休める 〇園との雇用関係を続けながら休める |

✖休職期間中は無給(傷病手当金の可能性あり) |

まずはメリットですが、いちいち園に電話しないで休めます。

「すみませんが、今日も休ませてください」なんて言わなくてもよくなります。

一定期間を休むっていう手続きが済んでいるので。

その都度連絡するわずらわしさ、ストレスがなくなります。

そして、休職は仕事を免除されつつも、園との雇用関係は続いてます。

つまり、復帰が前提となっています。

「体調さえ良くなれば、また今の園で働く」というのができるんです。

転職するつもりがないなら、しっかり休めて復帰できるって安心ですよね。

デメリットとしては、収入が減ってしまうこと。

休職は無給である場合が多いです。

もちろん賞与も出ません。

出るところもあるようですが、多くは大企業の場合です。

なので、あなたの園でどういう決まりなのかを確認しておきましょう。

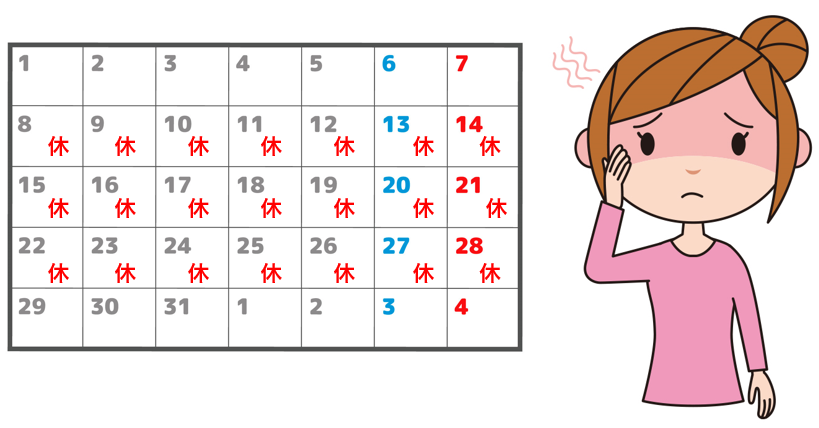

保育園の休職期間は?

保育園の休職期間は、法律では特に決められていません。

その園の就業規則によります。

一般的には3か月~6か月程度ですが、勤続年数で休職できる期間が決まっている園もあります。

他にも、

「欠勤が1か月続いた後の欠勤は休職扱い。その期間は3か月」

というような規則にしている園もあります。

そして、休職期間の延長ができるかどうかも、園によってさまざま。

とにかく、自分の園ではどうなのかを確認することが大切ですね。

休職中の保育士の給料は?

基本的には、「ノーワークノーペイの原則(労働の提供がないと賃金は払わない)」ですね。

従って、休職中の給料は支払われません。

もちろん、ボーナスも出ません。

そのかわり、一定の条件を満たしていれば、休職期間中の生活の保障として傷病手当金がもらえます。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、

- 業務外のケガや病気で会社を休んで無給のときに、所得の一部としてもらえるお金

のこと。

傷病手当金は、休職中のお金の負担を減らし、生活を持続するための保障なんですね。

傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

- 業務外の病気やケガであること

- その病気やケガによって働けない状態であること

- 連続して3日休み4日目以降も働けない状態であること

- 病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと

もし、業務と関係がある病気やケガの場合は、労災保険の対象になり、傷病手当金は支給されません。

また、有給休暇で休んでいる場合にも給与の支払いがあるため、傷病手当金の対象にはなりません。

傷病手当金の金額は、給料の3分の2ほどです。

傷病手当金がもらえる期間は、仕事を休んで4日目から数えて、最長1年6か月間となります。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金の申請方法についても、ざっくりと触れておきましょう。

申請に必要な書類は、加入している健康保険機関によって細かいところが違ってきます。

ここでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページの内容から紹介しますね。

まずは、全国健康保険協会の「傷病手当金支給申請書」をダウンロードします。

申請書は、自分と園と担当医師が記入するべきものの、合計4枚となっています。

その後の流れは、こんな感じ。↓

- 自分が書くべき用紙に記入します。

- 申請書すべてをまとめて担当医師に提出し、必要箇所を記入してもらいます。

- その後、申請書一式が自分のところに戻ってくるので、それを園に送ります。

- 園側が必要項目に記入したら、園から健康保険組合に提出してもらいます。

- 健康保険組合は届いた申請書をもとに給付審査を行います。

- 支給決定されたら、審査が完了した月の翌月に給付金が支払われます。

ちなみに、休職期間が数か月になる場合は、1か月単位で給与の締め切り日ごとに申請することになります。

休職中の園との連絡方法は?

休職中は、あなたの病状を定期的に園に知らせる必要があります。

なぜなら、園との雇用関係は続いているので。

病状の経過を知ることは、園にとっても必要なことだからです。

それによっては、雇ったアルバイトさんに、勤務の延長をお願いしないといけないから。

そんな人の雇用や配置の理由もあるので、園としても把握しておきたいんです。

あなたの体や心に負担のない方法で連絡を取り、経過報告はしていきましょう。

休職中の過ごし方Q&A

休職中は、基本的には主治医の指示に従って過ごすようにします。

休職中は、基本的には主治医の指示に従って過ごすようにします。

まずは、自宅で療養することがベースになるでしょう。

規則正しい生活を心がけながら、好きなことをし、好きなものを食べ、リラックスして過ごします。

気分がよければ、買いものや通院、図書館に行くなど、近場で外出してみるのもいいですね。

いずれにしても、自分の体調を見ながら焦らず無理なく過ごすことが大切。

では、もう少し詳しく、Q&Aで見ていきましょう。

Q1 休職中に旅行に行ってもいいの?

Ans.医師に相談の上OKなら、大丈夫です

医師に相談してOKであれば、休職中に日帰り旅行や2~3日の温泉旅行に行くのは構いません。

医師に相談してOKであれば、休職中に日帰り旅行や2~3日の温泉旅行に行くのは構いません。

気分が沈んでいた時は、好きなことさえおっくうになります。

それが「遠出してみようかな」と思えるなら、とてもいいこと。

環境や行動を変えることで、気持ちがリフレッシュしますよね。

それが病状の回復に役立つことは大いにあります。

ただし、旅行の思い出の写真や動画をSNSにアップしたり、言いふらしたりするのは控えます。

もし、同僚がそれを知ったら、当然快くは思わないですから。

うつ病の治療には、気分転換の一つとして旅行などは確かに有効です。

でも、周りには理解されにくかったりします。

「うつ病なのに旅行できるの?」

「そんなに元気なら仕事に戻ってよ」

なんて、口には出さなくても、心で思う人はいます。

なので、楽しかった思い出は、あなたの心の中だけにとどめておきましょう。

また、旅行とは違いますが、1か月程度実家に帰ってゆっくりするのもいいですよね。

これは、家族の方にうつ病の理解があり、適切に接してもらえるのであれば、ですね。

まあ結論、あなたが心からゆっくりできるなら、どこで過ごしてもいいです。

園との連絡が取れるようにさえしておけば、OKですよ。

Q2 休職中にアルバイトをしてもいいの?

Ans.休職中のアルバイトは控えましょう

園で働けないから休んでいるのに、ほかで働いていることが園に知れたら大変なことになります。

「病気で休職しているのに、よそで働いているなんて!」

「よそで働くぐらいなら復職しなさい!」

って言われちゃいます。

こうなると、園からの信用をなくしてしまうんですよね。

たとえ、内緒でアルバイトしようと思ってもそれは難しいです。

なぜなら、アルバイト先のお給料にかかる住民税が増えていることは、園にもわかってしまうから。

「住民税の額が多いな」ということから、アルバイトがバレてしまうんですね。

それに、新たにアルバイトするのは、また別の緊張やストレスを招いてしまいます。

誰でも新しい仕事を覚え、人間関係を作るのにはエネルギーがいりますからね。

そのせいで、せっかく回復してきた病状を悪化させちゃったら本末転倒です。

なので、休職中はしっかりと療養して体調を戻すことに専念しましょう。

「もう園には戻りたくない」

「ほかの園で働きたい」

というのであれば、休職期間を終えて体調を万全にしてから転職しましょう。

Q3 休職中の社会保険の扱いはどうなるの?

Ans.社会保険料の支払いは発生します

なので、社会保険の被保険者であることは変わりません。

なので、社会保険料は支払わなければなりません。

これまで、社会保険料は給料から天引きされていたと思います。

が、休職中で給料がもらえないため、自分で社会保険料を支払うことになります。

園の銀行口座に振り込むとか、復帰後の給料から天引きするとか、そんな方法が一般的です。

いずれにしても、園の就業規則に沿って対応することになるでしょう。

Q4 休職から復帰する際の手続きは?

Ans.診断書に病気が回復したことを書いてもらい、復帰の仕方は園と相談

休職は、その理由がなくなれば園に復帰することが前提です。

体が回復して園で働ける状態になれば、復職することになります。

まずは、主治医に病気が回復したことを診断書に書いてもらいましょう。

診断書によりうつ病が回復したことを園に伝えます。

そして、復職の仕方について園と相談していきます。

たとえば、担任を持つよりはフリーのような責任の軽い仕事から始めるとか。

短い勤務時間から始めたりするなどですね。

ただ、それも、「園側がOKしてくれれば」なので、まずは相談という形で話し合いましょう。

休職期間終了後に退職する場合

もし、これ以上休職期間を延長できない場合は、「自然退職」になります。

自然退職とは、保育士と園側の両方の意思がどうかは関係なく、自動的に雇用が終了する退職です。

たとえば、定年退職や、契約社員の契約期間満了などは自然退職です。

休職期間が終わっても職場復帰できないときの退職もこれにあたります。

そして、自然退職は自己都合退職と同じ扱いになります。

自然退職の場合は退職届を出す必要はありません。

園から休職期間が満了したという解雇通知が送られてきて、その時点で退職が成立します。

休職中の退職もアリ

「もとの園への復帰はムリ…」と思うのなら、休職中に退職するのもアリです。

「もとの園への復帰はムリ…」と思うのなら、休職中に退職するのもアリです。

そもそも休職の原因は、園の仕事のキツさや人間関係の悪さだったはず。

いくら病状が回復しても、またストレスの多い職場に復職したら、同じことの繰り返しですよね。

「もうあんな職場には戻りたくない!」

「戻ったとしても、またストレスで病気が再発しそう…」

と思うのなら、休職中にスッパリと退職してもいいんです。

その方が何の気兼ねもなく、しっかりと体を休ませることができるし。

ただ、少しでも復帰しようかどうか迷うなら、安易に退職しないように。

自分の頭の中で、元の園に復帰した場面を想像してみてください。

そして、うつ病が再発しそうかどうかを考えてみましょう。

「きっとまた、メンタルやられそう…」と思うなら、退職していいです。

「本当は辞めたい」と思っているなら、自分の心に従うことです。

休職中の退職を決めたら、園に行って退職を伝えるか、それが難しければ電話で伝えましょう。

メールで伝えるのは、いつ見てもらえるかわからないのでイマイチ。

なので、できれば対面か電話で退職の意思を伝えましょう。

退職届は、直接園に行って渡すか郵送でもOKです。

もし、

- 「話ができないくらい病状が重い」

- 「園長がイヤ! 怖すぎる!」

- 「退職の話がちゃんとできる自信がない…」

という場合は、「退職代行サービス」に頼む、という手もありますよ。

「退職代行サービス」とは?

退職代行サービスは、あなたに代わって、雇用主である園長に退職を伝えてくれるもの。

また、退職に関わる一切の手続きや連絡、交渉なども、代わりにやってくれるんです。

たとえば、

- 「園長に辞めたいなんて言ったら、ものすごい勢いで怒られるし非難されるはず…」

- 「園長と顔を合わせると思うだけで、体調が悪くなる…」

など、園長の圧力の前で、退職の意思を伝えきれる自信がない、という方には心強いサービスですよ。

ただ、「退職代行に頼むなんて、それこそ非難されないかな…」って心配にもなりますよね。

ですが、労働者には辞める権利があるんです。

それに、まともな話し合いにならない相手だからこそ、退職代行に頼むんです。

引け目を感じることはありませんよ!

まずは、気軽に相談から始めてみては?

相談したからと言って、必ず使わないといけないわけじゃないので。

私が最もおすすめできるのは、後払い可能な退職代行「辞めるんです」

↓↓↓

後払い可能な退職代行「辞めるんです」は、退職代行実績10,000件以上、退職率100%!

全国統一労働組合と提携しているので、園との交渉権を持っています。

あなたを守り、あなたの代わりに園と交渉し、退職手続きを取ってくれます。

あなたは園長と顔を合わせることも、連絡を取る必要もありません。

すべての手続きを「辞めるんです」がやってくれるわけですね。

あのイヤな園長と会わずに退職できたら、どんなに気が楽か!

それでいて、利用料金は相場の¥27,000なので、安すぎず高すぎず。

ぼったくりではないので、ご安心を。

もちろん、安月給の保育士にとって、27,000円の出費はそれなりに痛いと思います。

でも、辞めた後にお給料が良いホワイト保育園で働けば、すぐに取り返せますよ。

さらに、「辞めるんです」が他の会社と違っておすすめなのは、「後払いOK」なところ。

ちゃんと、退職が完了した段階でのお支払いなので安心です。

…心を病んで、休職して、それでも今の園に戻るメリットがあるならいいんです。

でも、

「本当は戻りたくない」

「もう辞めたい」

「ただ、園長に言い出すのが…本当にイヤ」

と思っていませんか?

無料のLINE相談もできるので、一人で悩まずにまずは気軽に相談してみてくださいね。

次こそ自分に合った園を選びたい!その方法とは?

休職したけどやっぱり元の園に戻るのはつらくて、転職する保育士は多いです。

休職したけどやっぱり元の園に戻るのはつらくて、転職する保育士は多いです。

だって、保育園の数はごまんとありますから!

あなたに合う園は必ずありますよ。

楽しく働ける園を選びましょう!

「でも、どうしたらそんな園に出会えるの?」

「失敗しない園選びをしたいけど、どうすれば…?」

って思いますよね。

その確実な方法が、保育士転職サイトを使うことです。

すると、保育士の転職に関するプロのアドバイザーが、あなたの転職を丸ごとサポートしてくれます。

保育士転職サイトを使った転職活動と自分一人でする転職活動には、これだけの違いがあるんです↓

|

保育士転職サイトでラクラク転職♪

|

自分一人で苦しい転職活動⤵

|

|

◉ 代わりに求人を探してくれる ◉ 園の内部情報を教えてもらえる ◉ 園への応募をしてくれる ◉ 園見学と面接の日程調整してくれる ◉ 応募書類にアドバイスをもらえる ◉ 面接のコツを教えてもらえる ◉ 条件交渉してもらって給料アップ♪ |

✖ 大量の求人から自分で探す ✖ 園の内部情報がわからない ✖ 自分で園にTELし応募する ✖ 園見学までしきれない ✖ 応募書類のミスに気付かず提出 ✖ 面接での受け答えを間違える ✖ 条件交渉に失敗!お給料は上がらず |

こうやって比べると、保育士転職サイトを使ったときのメリットはかなり大きい。

しかも、このサービスが無料で利用できるんです。

なので、転職する保育士のほとんどが使っているんですよね。

休職を経てようやく元気になったんですから、次こそ自分に合った園で安心して働きたいはず。

そんな人にも親切丁寧にサポートしてくれるし、相談相手になってくれるのが、保育士転職サイトのアドバイザーです。

一人の転職では、何か困ったことがあっても、相談する相手がいないですよね。

正しい情報もないと、知らず知らずに自分とは合わない園を選んでしまうかもしれません。

転職で悩んだり困ったりすることが続くと、それも精神的な負担になっちゃいます。

そうならないよう、誰かの力を借りて、安心かつ確実な転職活動を進めたいですね。

それこそが、保育士転職サイトを使っての転職なんですね。

保育士転職サイトを上手に使うコツは2つだけ

保育士転職サイトを使った方が、いいのかもしれないけど、

- 「それでホントにうまく転職できるの?」

- 「強引に求人を勧められそうで、ちょっと怖いな」

って思いますよね。

それなら、保育士転職サイトを上手に使う2つのコツを押さえれば大丈夫。↓

- あなたの希望や気持ちをその都度伝える

- 2つ以上の保育士転職サイトを併用する

ですね。

あなたの希望や気持ちをその都度伝える

保育士転職サイトのアドバイザーには、あなたの希望や思ったことを率直に伝えること。

これは、大事なポイントです。

遠慮して何も言わないで受け入れていると、あなたの希望からどんどんずれていっちゃうから。

たとえば、希望の条件とはちょっと違う求人をおすすめされたとします。

そんな時、「イマイチだけどまあいいか…」と面接し、その結果内定が出ちゃったら?

きっと焦っちゃいます。

「条件が微妙なのに、この園に転職していいのかな…」なんて、さらにもんもんとすることに…。

そんなことになるくらいなら、ハッキリと気持ちを言った方がいいんです。

「この求人、ここの条件がちょっと希望と違うんですけど」とアドバイザーに言うんです。

そしたら、「わかりました! じゃあもう少し他を探してみますね」となりますよ。

なので、その都度あなたの希望や気持ちをアドバイザーに伝えるのって、とっても大事。

だって、転職するのはあなた自身、遠慮することありませんよ。

あなたの希望に沿った転職をするためにも、ココを意識しておいてくださいね。

2つ以上の保育士転職サイトを併用する

もう一つのコツは、2つ以上の保育士転職サイトを併用する、ということ。

でも、そう聞くと、

「えー、2つも使うの?めんどくさくない?」

「それぞれうまく使い分けられるかな?」

って思う気持ちもありますよね。

でも、保育士転職サイトの2つ使いは、メリットが大きいんです。

まずは、単純に紹介してもらえる求人数を2倍に増やせるから。

できるだけ多くの選択肢を持って園を選びたいなら、ぜひそうするべきですよね。

もう一つは、担当アドバイザーが微妙なとき、その転職サイトの利用をやめやすくなるから。

たとえば、一つの保育士転職サイトだけだと、アドバイザーがイマイチでも無理して使い続けちゃいます。

転職自体はしたいので、そうなっちゃうと思います。

でも、転職サイトAとBの二つを使っていれば、Aのアドバイザーが微妙ならそこはやめる。

そして、Bのアドバイザーと一緒に転職を進めればいい。

そんなわけで、保育士転職サイトは2つ以上を併用するのがベストなんです。

2つまでであれば、頭の中がゴチャゴチャしないで、自分でも管理できます。

中には、3つ、4つのサイトを使う人もいますけど…、そこまでしなくてもいいかな。

まあ、そのぐらい保育士転職サイトの複数利用は普通、ってことです。

あなたにおすすめの保育士転職サイト3選

では、あなたにおすすめしたい保育士転職サイトを3つだけ紹介しますね。

それはこちら。↓

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |

| アピールポイント | 累計40万人の利用実績 | 幅広い就業先を紹介 | 派遣保育士に強い |

| 求人対応地域 | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 |

| 求人数 | 全国2万以上の園と提携 | 常時約1万5千件の求人 | 膨大な求人リストあり |

| 非公開求人 | 多数あり | 多数あり | 多数あり |

| 雇用形態 |

正社員 契約社員 パート アルバイト |

正社員 契約社員 派遣社員 非常勤 パート |

正社員 契約社員 派遣社員 紹介予定派遣 パート |

| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 |

| おすすめ度 満点★5つ |

★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| 公式サイト | Checkする | Checkする | Checkする |

では、一つずつ紹介していきますね。

保育士バンク

育士バンクは、業界最大の求人数を持つ、大手の保育士転職サイト。

私が実際に使ったときには、7件もの求人を紹介してもらえました。

質の良い求人がそろっているのも保育士バンクならではですよ。

日本最大級の保育士専門の転職支援サービスを展開!

保育のお仕事

保育のお仕事は、幅広い求人を取り揃えています。

求人地域が全国対応で、引っ越ししての転職を考えているならおすすめ。

人気が高い株式会社の保育園の求人も多いですよ。

条件の良い非公開求人がたくさん!様々なニーズにも応えてくれる!

「ほいく畑」

ほいく畑は、派遣保育士の求人に強いサイト。

派遣保育士は働く日数や時間を自由に選べて、自分のペースに合わせた働き方ができます。

そこにメリットを感じるなら、派遣保育士はあなたに合っているかも。

もちろん、派遣以外の求人も豊富に取り扱っていますよ。

ブランク有りOK、家近、週3日、高時給など、希望に合う求人を紹介!

というわけで、この3つのサイトから2つを選んで登録すれば、安心して転職活動ができますよ。

まとめ

体も心もつらすぎて仕事に行けないなら、園に休職制度があればぜひ使いましょう。

じっくりと時間をかけて、心身を休めて元気を取り戻しましょうね。

そしてゆくゆくは、復職するのか、転職するのかも考えていきましょう。

「復職するのが怖い」「きっとまた再発する」と思うなら、無理して復職するのはやめた方がいいかも。

スッパリと退職してゆっくり休み、心の回復を最優先にした方がいいでしょう。

そして、元気になってから転職活動するときは、一人でがんばっちゃダメですよ。

保育士転職のプロの力を借りてください。

前の園よりも人間関係が温かく、残業もないホワイト園の求人をたくさん紹介してもらえます。

あなたらしさを発揮できて、心穏やかに働ける職場が見つかりますよ。