※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

院内保育所は、「ゆーったり、リラックスして働ける園」として転職したい保育士に大人気です。

でも、こんな疑問もあるのでは…?↓

- 「院内保育所ってどんな保育するのかわからない」

- 「普通の保育園と比べてホントにゆるい?働きやすいの?」

- 「夜勤があるって聞いたけど、きつくないのかな?」

というわけで、今回は、

- 院内保育所ってどんな園か

- 院内保育所での保育や働き方

- 院内保育所に転職するときのメリット、デメリット

について解説していきますね

記事の信頼性

- 私、はなえみは保育士歴30年の現役保育士。(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)

- 保育士転職サイトのコンサルタントから、院内保育のことを教えてもらいました。

- ゆったりな院内保育所で働いたことがある保育士からも話を聞きました。

院内保育所のすべてがわかる記事を書きました!

これを最後まで読めば「ゆったりな院内保育所」ってどんな園か、そんな院内保育所の見つけ方や転職方法がわかりますよ。

2025年4月入職に向けて、今求人が動いています。このチャンスを逃さないで!

無料で使えるおすすめサイト↓

- 保育士バンク/日本全国に対応、院内保育所に強い

- 保育のお仕事/幅広い求人を取り扱い、もちろん院内保育所も

- ほいく畑/派遣保育士として院内保育所に勤めるならココ

- 保育士求人ラボ/院内保育所の好条件の求人あり

転職したければ、まだまだ間に合いますよ。あきらめないで!

目次

院内保育所とは?

院内保育所とは、病院が「病院内やその近くに、働く医師や看護師の子どもを預かるために設けた保育所」のこと。

一般的な保育所と違って、24時間、365日体制で保育を行っています。

病院側からすると、院内保育所があれば、子どもがいても医師や看護師に働き続けてもらえるメリットがあります。

医師や看護師にとっても、仕事場の中や近くに子どもを預けられれば、仕事と生活を両立しやすくとても助かるんですよね。

具体的には、こんなメリットが。↓

- 送迎時間が短かくて済む

- 勤務日以外の日も預かってくれる園もある

- 保育士とは同じ病院の職員同士という親しみがわく

つまり、院内保育所は病院で働く子育て世代の従業員や病院側の両方にとって、とても助けになるんですよね。

院内保育所の規模やタイプはいろいろ

院内保育所のタイプって、ざっくり分けると2つで、こんな感じですね。↓

- 子どもの人数が多い院内保育所

- 子どもの人数が少ない院内保育所

まず「子どもの人数が多い院内保育所」は、一般の保育園とはほぼ変わらないです。

定員70名とか100名とか、子どもたちは普通に多いんですよね。

そして、0~5歳児までのクラス別保育をして、大きな行事もシッカリやります。

リトミックや和太鼓、英語など講師を招いてのプログラムをやっている園もあるんですよ。

こうなると、保育士は忙しくて残業もあるし、持ち帰り仕事もやることになりますね。

一方「子どもの人数が少ない院内保育所」は、定員がひとケタ~20名くらいで、0~2歳児を預かる園が多いです。

子どもの人数が少ないので、異年齢児を一緒に保育し、子ども一人ひとりにゆったりと関われます。

また、行事が少なく書類もわりとゆるかったりするので、保育士の負担が少なくリラックスして働けます。

この「ゆるリラ」っていうのが、転職希望の保育士に人気なんですよね。

他の特徴としては、子どもの人数には関係なくこんなことをしている園もあります。↓

- 小学校低学年の子を預かる ⇒ 夏休みや保護者が夜勤のとき

- 地域に住む子を預かる ⇒ 子どもの人数確保のため

こんな感じで、院内保育園と一口に言っても、園によってタイプはさまざま。

それによって、仕事のキツさ具合も変わってきます。

「院内保育所なら、どこでもゆるリラで働ける」というわけじゃないんですよね。

なので、院内保育所に転職したいなら、どんなタイプの園かをしっかり見ること。

ゆるリラ保育を目指すなら、子どもが少人数の院内保育所ですね。

そして、その園ではどんな働き方になるのかイメージしてみることがとっても大事なんです。

院内保育所の4つの特徴

ここからは「定員20名くらいの小さい院内保育所」という設定でお話ししていきますね。

私が院内保育所の話を聞いた保育士も、小さな院内保育所で働いていましたので。

そんな院内保育所の特徴4つはこちら。↓

- 少人数の乳児保育をしている

- 24時間、365日年中無休でやっている

- 預かる子どもの顔ぶれが日によって違う

- 「院内保育所」は、「病児保育」や「病後児保育」とは違う

少人数の乳児保育をしている

まず、院内保育所は、少人数の乳児保育(0、1、2歳児)をしていることが多いです。

定員は園によって、10名以下だったり20名くらいだったりと違います。

実際の院内保育所の求人には「5名」というすごく小さいところや、「19名」という施設もありました。

24時間、365日年中無休でやっている

院内保育所は、24時間、365日無休でやっている場合が多いです。

入院できる病院であれば、医師や看護師は24時間365日、シフト勤務していることがほとんど。

なので、院内保育所も1年中オープンしているんですね。

もちろん、日曜や祭日が休みの病院であれば、院内保育所もお休みです。

また、深夜までやっている病院でなければ、そこの院内保育所には夜勤がないことになりますね。

預かる子どもの顔ぶれが日によって違う

院内保育所では、預かる子どもの顔触れがその日によって違います。

また、子どもの登園時間、降園時間もバラバラです。

保護者である医師や看護師が早番や遅番などで出勤すれば、子どもを連れてくる時間や帰る時間もそれぞれ。

お休みもシフトによって決まっていて、それに合わせて子どもも園を休むので、出席児の顔触れが日によって変わるんです。

また、(月)~(金)は他の認可保育園に通っていて、保護者が土日や夜間の勤務のときだけ、院内保育所で預かる、というパターンもあります。

なので院内保育所では、その日の子どもたちのメンバーや様子によって、柔軟に活動を考えて保育しているんですね。

「院内保育所」は「病児保育」や「病後児保育」とは違う

ここでは、ちょっと混同されがちな「病児保育」と「病後児保育」について説明しておきますね。

この2つは、院内保育所とは全く別のもの。

つまり、こういうことです。↓

- 病児保育 → 病気の状態だけど、症状の急変がない子どもを保育する

- 病後児保育 → 病気は回復期なんだけど、まだ集団保育には適さない症状の子を保育する

病児保育室は医師がいる病院の中にあることが多いです。

病後児保育室は病院にもあるし、一般の保育園の中にもあったりします。

院内保育所は、病院の中にあっても、病気や体調が悪い子どもを預かることはしないです。

そのあたりの役割が違うんですね。

院内保育所に転職する9つのメリット

ここからは「院内保育所に転職する9つのメリット」について解説しますね。

それは以下のとおり。↓

- 大きな行事が少なくてゆったりと保育できる

- 異年齢保育が経験できる

- 書類仕事が少ない

- 子どもの発熱やケガに医療が速やかに対応できる

- 災害時に保護者が早く迎えに来られる

- 大病院や大手の委託会社であれば給料が良い

- 平日の時間を有効活用できる

- 夜勤の仕事はそれほど難しくない

- 保育経験のある保育士が採用には有利

大きな行事が少なくてゆったりと保育できる

まず、一つ目は、大きな行事が少なくてゆーったり、リラックスして保育できるところ。

これ、院内保育所ならではだし、保育士であれば誰でも思い描く理想の保育ですよね。

たとえば、少人数の0~2歳児しかいないなら、そもそも大がかりな行事は必要ないし、できないんですよね。

0~2歳児が、難しい劇や合奏ができるわけでもないし、玉入れやリレーもできないです。

なので、やるとしてもできる範囲のことを小さくするような、ふんわりした行事になるんですよね。

たとえば、季節ごとの小さな行事を、子ども自身が楽しめるように工夫する感じとか。

そうなると、行事のための練習もないし、ピアノもないし、保育士が緊張を強いられる場面がないんです。

プレッシャーや焦りがない、年中おだやかな保育できるわけです。

大きな園の行事に追われて疲れきってる保育士からすると「うわー、それいいな~っ!」ってうらやましくなる環境です。

こんなゆるリラ保育、体験してみたいですよね。

異年齢児保育が経験できる

二つ目は、異年齢児保育が経験できること。

小さい院内保育所だと、年齢別にクラスを分けるほど子どもがいないですからね。

通常の保育園では、年齢ごとにクラスを分けたクラス別保育をするところがほとんど。

ですが、異年齢児保育となると、注意点や配慮すべきことは変わってきます。

たとえ1学年と言えど、乳児って発達段階に大きな差がありますからね。

やってみないと、それはなかなか実感しにくいし、経験するからこそスキルになります。

なので、異年齢児保育を体験し学ぶには、院内保育所はとてもいい環境なんですよね。

書類仕事が少なく、残業や持ち帰り仕事も少ない

三つ目は、小さいの院内保育所では、残業や持ち帰り仕事が少なくてラク、ということ。

なぜなら、毎月の指導計画や週案、日誌などもそこまで厳密には書かなくてもよくて、ゆるめなので負担が少ないんです。

さらに、大きな行事が少ないので、そのための製作物も必要ないです。

だから、残業も持ち帰り仕事もそもそも少ないですね。

あったとしても、そういう仕事は夜勤の間にできちゃうので、ホントに見違えるように残業は減ります。

書類仕事や製作物に追われることなく働けるって、保育士の夢! ですよね。

子どもの発熱やケガの時に医療の対応がしやすい

四つ目は、もし保育中に子どもの発熱やケガがあっても、医師や看護師がすぐそばにいるのでサッと対応してくれること。

院内保育所は、病院内か病院のすぐ近くにありますからね。

子どもの体調不良がさらに悪くなってきたときには、すぐに医療につなげられます。

これは、子どもを安心・安全に保育する上では大きな強みです。

一般の保育園であれば、体調不良の子は事務所で主任が様子を見てたりしますよね。

そして、症状が悪くなってきたりしたら、近くの病院に連れて行くことになります。

でも、院内保育所ほどスピーディーに診てもらうのは難しいんですよね。

なぜなら、病院に着くまでそもそも時間がかかるし、一般の患者さんと同じように順番を待つことになるから。

でも、院内保育所であれば、いつでも子どもを診てもらえる環境にあるわけです。

これは、子どもにも保育士にも、もちろん保護者にも、安心で大きなメリットと言えますね。

災害時に保護者が早く迎えに来られる

五つ目は、「災害時に早くお迎えに来てもらえる」ということ。

院内保育所は、保護者である医師や看護師の職場の中にありますからね。

子どもに何かあった時にすぐにお迎えに来てもらいやすいんですよね。

一般の保育園では、災害時に電車が止まってしまって「保護者がお迎えに来られない!」なんてことも。

私の体験で言うと、東日本大震災のときがまさしくそんな状態でした。

私の勤めていた園でも、保護者がお迎えが来れなくて園に泊まった子どもや保育士がいました。

でも、院内保育所にはそういう心配がないんですよね。

災害時こそ、早く保護者と子どもが出会って「無事でよかったねー」と安心して欲しいもの。

子どもを無事に保護者の元に返すこと、これは保育士の大事な役割ですからね。

大病院や大手の委託会社であれば給料が良い

六つ目は「大病院や大手の委託会社の院内保育所ならお給料がいい」ということ。

大病院や大手の委託会社であれば、経営の基盤がしっかりしていますからね。

実際に院内保育所の求人を見てみると、給料が17万円以下と安いところもあります。

ですが、20万円以上の比較的高いお給料の園もあるんです。

たとえば、下の病院の院内保育室は、月給が23万円となっており、わりと高めですよね。↓

もし夜勤があれば、これに夜勤手当がつきます。

施設によって金額は違いますが、夜勤1回につき5~6千円程度つくこともあります。

それが月に何回かあればさらにプラスされるので、その分お給料アップが望めますね。

平日の時間を有効活用できる

七つ目は、平日が休みになることがあり、昼間の時間を有効活用できること。

院内保育所では、医師や看護師の勤務に合わせて保育士もシフト制で働くことになります。

土日祝日の出勤もあるし、夜勤があるかもしれませんね。

そうすると、その分の休みが、平日に入ることが多くなります。

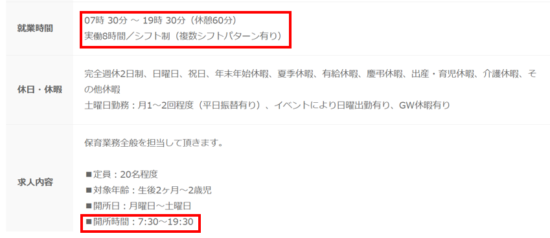

たとえば、下の院内保育所の求人も「勤務日は月曜日~日曜日まで」「24時間開所」とあり、「夜勤が週に1回はある」と書いてありますね。↓

このパターンだと、休みも土日祝日だけでなく、平日になることがあるでしょう。

また、夜勤がある場合は、夜勤に入る日の夕方までは自由なので、早起きしないでもよくてゆっくり寝ていられます。

そして、夜勤明けの日の丸1日は自分の自由な時間になるんです。

さらに、夜勤明けの日の翌日は丸1日休みになることが多いです。

なので、夜勤明けの当日とその翌日を含めると、2日続けて休日になるんですね。

(もちろん、夜勤明けには睡眠を取らないといけないですけどね……)

特に、土日休みにこだわらない人、平日に休みがほしい人、早起きしたくない人にはピッタリですよね。

平日って遊びに行っても空いているし、平日料金なら安く済むこともあるので、何かとお得なのがうれしいです。

夜勤の仕事はそれほど難しくない

八つ目は「院内保育所の夜勤は、それほど難しくはないから大丈夫」ってこと。

もちろん、きちんと子どもたちを夜通し見守るという責任はありますよ。

でも、一般の保育園のような、子どもたちをグイッとまとめなくちゃいけない集団活動はしないです。

家庭にいるかのように、子どもたちがゆったりと過ごすことが大事なので、難しくはないんですよね。

夜勤の主な勤務内容は、こんな感じですね。↓

- 夕食の提供と食事介助

- 自由遊びの見守り

- 寝かしつけ

- 呼吸チェックや夜泣きの対応

- 起床と朝食の提供、食事介助

夜間の方が、日中よりも子どもの人数はさらに減るので、落ち着いてゆったりした保育になります。

具体的には「寝る支度を手伝いながら、静かに遊んで過ごす」「安心して眠れるように付き添う」などですね。

さらに、子どもが寝付くと書類仕事や雑用をしながら、定期的に子どもの呼吸や様子をチェック。

夜泣きをする子や目覚めてしまう子がいればその都度面倒を見ますが、ぐっすりと眠っていれば、特に手はかからないんです。

このように、夜勤は特に難しい保育ではないので、ほとんどの保育士が普通に対応できます。

保育経験のある保育士が有利

九つ目は、転職するなら「保育経験のある保育士が有利」ということ。

募集要項としては、保育士資格があり「経験者歓迎」としている施設が多いです。

なので、少しでも経験がある保育士は有利。

なぜなら、小さい院内保育所では保育士の数も少ないので、経験者の方が即戦力になるから。

未経験者がいると、その人の指導もしないといけなくて、他の保育士の負担が増えるのがしんどいわけです。

なので、新卒者よりは、転職組やブランク保育士の方が重宝されます。

もちろん、園によっては、「経験不問」としている場合もありますよ。

なので、院内保育所をあきらめることはありません。

根気よく求人を探していけば大丈夫ですよ。

院内保育所に転職する4つのデメリット

院内保育所で働く場合、一方では、デメリットかな? と思われることもあるんです。

それは下の4つ。↓

- 集団保育ができずやりがいが感じられない

- 保育士としてキャリアアップしにくい

- 夜勤で生活が不規則になり体力的にきつい

- 職員が少なくて困ることがある

集団保育ができずやりがいが感じられない

一つ目は、院内保育所では、集団保育をすることがほぼなく、やりがいが感じられない場合があるってこと。

なぜなら、園児は少人数の0~2歳児で、日々子どもの顔触れが違い、登降園の時間もいろいろで、そんな子たちを一緒に見る異年齢児保育だから。

こんな感じだと、一斉に集団活動をするような場面はほぼないですよね。

なので、年齢別のクラス保育に慣れている保育士には、ちょっと物足りないような、落ち着かないような気がするかも。

また、行事が少なく、子どもの身の回りの世話や、遊びの見守りが主になるんですよね。

それが、単調だなって感じる人もいるかもしれないです。

また、病院内の一角を院内保育所にしている場合は、保育環境があまりよくないかも。↓

- 保育室が狭い

- 子ども向けの仕様になっていない

- 使い勝手が悪い

- 玩具がそろっていない

これだと、保育士としては保育がしにくい、働きにくいと感じちゃいます。

院内保育所の求人を探すとき、保育環境がどんな感じなのかは、要チェックなんです。

保育士としてキャリアアップしにくい

二つ目は、保育士としてのキャリアアップがしにくい場合があるってこと。

なぜなら、年齢別のクラスで集団保育をする場面がないからです。

たとえば「3~5歳児のクラス担任をする」というのは、保育士経験として貴重なものです。

保育のキャリアとしても、しっかりと認められます。

でも、小人数の乳児だけの院内保育所では、その経験は積めませんよね。

さらに、大きな行事がないので、その運営にかかわる仕事がどんなものなのかも体験できません。

なので、院内保育所から一般的な保育園に転職しようとした時、経験として物足りなく思われることがあるんですね。

まあ、園によっては「経験不問」で求人を出すところもあるので、全くムリということではないですよ。

ただ、今後規模の大きい保育園へ転職したくなったとき、院内保育所の経験はキャリアと見られにくいことがあるので注意が必要です。

夜勤で生活が不規則になり、体力的にキツイ

三つ目は「夜勤があるので生活が不規則になり、体力的にキツイ」ということ。

この点は、私が話を聞いた院内保育所で働いたことのある保育士も言っていましたね。

元々、寝ている時間に働くんですから、そりゃあそうですよね。

たとえば、施設にもよりますけど、夜勤の回数は月に1回~5、6回ある感じです。

夜勤の勤務時間は16~18時間で、その中に休憩1時間と仮眠2時間を含んでいることが多いですね。

仕事内容は「寝ている子どもの呼吸チェックや見守り」なので、そう難しくはないんですけど、その分時間が長ーく感じます。

また、夜泣きの子の対応があるとちょっと大変かもしれませんね。

やっぱり、体が慣れるまでにはそこそこ時間がかかると思います。

ただ、この辺の感覚は個人の体力や睡眠のタイプなどにも左右されるんですよね。

「やっぱり夜勤に慣れなくて辞めた」という人もいれば、「夜勤のメリットが自分にはよかった!」という人も。

なので、ケースバイケース、ということにはなるでしょう。

職員が少なくて困ることがある

四つ目は、小さい院内保育所の場合、働く保育士も少ないので、そのせいで困ることがあるんです。

たとえば、少ない保育士で早番、遅番、夜勤を回しているので、急に休みを取りたいときに休みにくいです。

また、保育以外の雑用を分担する時、一人当たりの仕事量が多くなるってこともありますよね。

そして、保育士の人数が少ない中で人間関係が悪い場合はやっかいです。

気まずい空気の中で、いつも顔を付き合わせて一緒に仕事をしなくちゃならないですよね。

そうなると、人間関係の逃げ場がなくて、つらい環境になってしまいます。

院内保育所の求人を探すときの2つのポイント

それでは、院内保育所の求人を探すとき、大事な2つのチェックポイントについて解説しますね。

それは、

- 夜勤

- 院内保育所の子どもの人数

になります。

夜勤について

まず、一つ目のチェックポイントは何と言っても「夜勤」ですね。

もともと夜は、睡眠をとって体を休める時間帯のはず。

その時間に働けるかどうか、体力的にできるかどうか、ですね。

さらに、夜勤の間は日中に比べて、保育士の数は少なくなります。

災害などの緊急時は、夜勤の職員の責任で判断しなければならないので、それも少々気が重いかもですね。

院内保育所には夜勤があるところが多いですけど、その回数や内容は園によって違います。

なので、求人に応募する時には、この点を要チェック。↓

- 夜勤は月に何回あるのか

- 勤務時間は何時から何時までか

- 夜勤中の具体的な仕事内容

- 休憩や仮眠はどれだけとれるか、その取り方について

- 夜勤の職員、子どもの人数は何人か

- 夜勤手当はいくらか

どれも、とーっても重要なので必ず聞いておきましょう。

一方で、夜勤があることで「書類仕事や製作物などの作業が進むから、残業がなくなる♪」という大きなメリットも。

ブラック園では残業しても手当なんかつかないけど、院内保育所なら夜勤でその仕事をこなせて、さらに夜勤手当がつくわけです。

この差は、かなり大きいですよね。

もし、夜勤が難しそうなら「夜勤なし」の求人を探せばいいと思います。

夜勤のない院内保育所の求人は、探せばちゃんとありますよ。

具体的には、施設の開所時間をチェックし、早番や遅番のシフトがどうなっているのかを確認します。

たとえば、下の院内保育所の求人には、夜勤のことが書いてありません。↓

もともと園の開所時間が「7:30~19:30」となっていることから、夜勤がないことがわかりますよね。

そういったところに注目して、求人をチェックしていくといいですよ。

あわせて読みたい

院内保育所の子どもの人数

二つ目のポイントは、院内保育所の子どもの人数です。

院内保育所には、

- 定員が100名近い大きい園

- 定員がひとケタ~20名前後の小さい園

があり、子どもの人数の多い、少ないで、保育が大きく変わってくるんです。

たとえば、子どもの人数が多い院内保育所の場合は、一般の保育園のように年齢別のクラス保育になります。

また、運動会などの大きな行事もちゃんと行います。

食育やリトミックや英語や体操教室なども行っていたりして、一般の保育園と変わりません。

それでいて、24時間、夜勤も含めた年中無休のシフトで勤務する園もあります。

これだと、せっかく転職してもゆったりとは働けないのであまり意味がないかもしれないです。

一方、子どもが少ない院内保育所であれば、子どもにゆったりじっくり関われます。

そして、行事や書類仕事は少なく、保育士の仕事にもゆとりがあります。

あなたは、どんな院内保育所でどんな保育がしたいですか?

あなたのやりたい保育や働き方、保育する環境などもイメージしてから、求人をチェックしましょう。

院内保育所に向いている保育士とは?

小さいゆったり院内保育所にもデメリットはあります。

でも、それをさほど感じないなら、あなたは院内保育所の勤務に向いているかも。

たとえば、こんな人にはピッタリですね。↓

- 「夜勤があっても、体力には自信があるので大丈夫!」

- 「土日よりも、平日に休んで自分の時間にしたい!」

- 「子ども一人ひとりとじっくり関われる保育がしたい!」

- 「行事も書類作成も楽でカンタンな、ゆるリラ保育にあこがれる!」

ちなみに、院内保育所の求人は「経験者歓迎」「保育士有資格者」となっていることが多いです。

もし、あなたが両方を満たしていれば、院内保育所への転職はかなり有利になるでしょう。

もちろん、未経験だとしてもあきらめる必要はないですよ。

求人によってはチャンスはあるので、望みを持って探していきましょう。

いい環境で働きたい!失敗しない院内保育所の選び方

保育しやすいいい環境の院内保育所を選びたいなら「設置運営のタイプ」をチェックしましょう。

院内保育所の設置運営のタイプは2通りあります。↓

- 病院が自分で保育所を作って運営する「直接運営」

- 保育専門の企業に委託して作り運営する「委託運営」

この2つのうち、保育士が働きやすいのは「保育専門の企業に委託運営」している院内保育所なんです。

その理由は、子どものための保育環境、保育士の働きやすさなど、しっかりと考えられて設置運営されるから。

直接運営だと、病院側は素人で、保育の大事なことや注意点に配慮できずに設置されやすいからです。

たとえば、直接運営だと病院の一角を適当に保育室にしていることがあります。

トイレとか手洗い場が子ども向けの造りになっていないような感じですね。

つまり、とても保育しづらい環境で、苦労しながら保育することになっちゃうわけです。

一方、保育専門の企業に委託すると、保育をしっかり考えた上で適した環境を作って運営されます。

保育士の採用や教育も委託先の企業が行います。

お給料も高く、待遇もバッチリ整えられているので、そこもポイントが高いんですよね。

だからこそ、運営しているのは病院なのか、保育専門の企業なのかをチェックしましょう。

もちろん、園見学も必ずしてくださいね。

保育室の造りやどんな玩具が十分にそろっているのか、また、保育士の働く様子などを見て実際の雰囲気を感じ取ってみましょう。

ゆったり保育の院内保育所に転職する方法とは?

あなたが「ゆったり保育の院内保育所に転職したい!」と思うなら、その方法はたった一つ。

保育士転職サイトを使いましょう。

でも、「え~、でも自分で探して応募すればいいよね?」とも思いますよね。

わかります。

ですが、そうするとなかなかいい院内保育所には巡り合えないんですよ。

なぜなら、院内保育所の求人の多くは、保育士転職サイトで扱っているから。

特に人気の高い好条件の非公開求人は、保育士転職サイトを使っている人しか紹介してもらえないんです。

なので、まずは保育士転職サイトに登録することが最初のステップになるんですね。

そうすると、自分で探しても到底出会えない、院内保育所のお宝求人を紹介してもらえますよ。

それに、キャリアアドバイザーから、施設ごとの特徴や施設の内部情報なんかも詳しく教えてもらえますし、心強いことこの上ないです。

「いやいや~、そこまでしてもらったら、お金かかるでしょ?」って思いますよね。

それが! なんとすべてのサービスは無料なんです。

保育士転職サイトは、求人を出している院内保育所から報酬をもらうので、安心してくださいね。

院内保育所に強い保育士転職サイトを4つだけご紹介!

無料で使えるおすすめサイト↓

これさえできれば失敗しない!保育士転職サイトの使い方

保育士が転職する時に、保育士転職サイトを使うのは、今はごくフツーなこと。

保育士が転職する時に、保育士転職サイトを使うのは、今はごくフツーなこと。

もっと言うと、保育士転職サイトは2つ以上を使った方が失敗しないですよ。

そう聞くと「え~、なんで2つも使う必要ある? 一つでよくない?」って思うの、わかります。

でもね、複数の転職サイトを使えば、より多くの求人を紹介してもらえて、自分に合う園に出会える確率を上げられるんですよ。

たとえば、一つのサイトだけだと紹介求人が思ったより少なくて「え…、これしかない中で選ぶの?」ってなる危険性があります。

でも、二つのサイトを使えば、単純計算で2倍の量の求人が紹介されるので「わー!これだけあれば選びやすい !(^^)!」ってなりますよ。

特に、好条件の求人はいつ、どのサイトで出てくるかわからないです。

お宝求人に出会える可能性を高めるためにも、広く網を張る必要があるんですよ。

それに、万が一アドバイザーとの相性が合わなかった場合にも、サイトを2つ使っていればどちらかをやめても転職活動には影響なし。

まあ「保険」としても役立つわけです。

というわけで、好条件の求人を誰よりも先にゲットするためにも、保育士転職サイトの複数使いは超大事なこと。

では、院内保育所の求人に強い保育士転職サイトを、4つだけ紹介しますね!

保育士バンク!

日本最大級の保育士専門の転職支援サービス!

| 職種・資格 | 保育士、保育補助、主任、園長、幼稚園教諭、保育教諭、児童発達支援管理、児童指導員、看護師、栄養士、調理師、事務職・総合職 |

| 対応地域 | 日本全国各地 |

| 非公開求人 | あり |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート、アルバイト |

| 施設形態 | 保育園、幼稚園、こども園、院内、事業所内、学童、病児、託児所、放課後等デイサービス、児童養護施設、児童発達支援施設、企業主導型 |

| 利用料金 | 無料 |

| 公式サイト | Checkする |

おすすめポイント

- 業界最大の求人数

日本全国の2万件以上の園と提携。院内保育所の求人が豊富!

- 累計40万人の保育士に利用されてきた信頼のサービス

強引な提案はなし!安心な転職支援を約束しています。

- 日本全国の求人を対象

首都圏や大都市だけでなく地方の県でもかなり多くの求人があります。

- LINEでカンタン転職

LINEで転職サポートに登録し、LINEだけで転職活動するのもOK!

保育士バンクは、保育士転職サイトの中でも、長年の実績を持つ信頼性の高いサイト。

なので、サービスには定評があるし、実際に使ってみた私としても安心しておすすめできます。

私が紹介してもらった求人は7件で、どの求人に対しても詳しく説明してもらえましたよ。

《■保育士バンクにあった院内保育所の求人です↓》

「賞与5.41か月分」って、すごいですね!

月給はそこまで高くないかもしれませんが、その分賞与がメチャクチャいいです。

こういう求人は要チェック。

保育士バンクのアドバイザーに詳しく内容を聞いてみましょう!

【保育のお仕事のスペック】

| 職種・資格 | 保育士、保育補助、主任、園長、幼稚園教諭、保育教諭、児童発達支援管理、看護師、児童指導員、その他 |

| 対応地域 | 日本全国各地 |

| 非公開求人 | 多数あり |

| 雇用形態 | 正社員、契約、派遣、パート・非常勤 |

| 施設形態 | 保育園、幼稚園、院内、企業内、学童、その他 |

| 利用料金 | 無料 |

| 公式サイト | Checkする |

おすすめポイント

- 公開求人1万6千件以上。さらに非公開求人も!

「残業なしで月給22万+賞与4.4か月の小規模園」←公開求人なのに好条件。

- 人気企業や法人の求人が豊富

今、人気が高い株式会社の保育園の求人を数多く紹介。

- 賞与4か月分、有休消化率100%の求人もある

賞与4か月分、有休も取得率が高くてホワイト園がたくさんです。

- LINEで新しい求人情報が届く

LINE登録すると、新しい求人情報もカンタンに見られます

保育のお仕事は、サイト内の公開求人の中にも好条件の求人があります。

もちろん非公開求人もたくさん取り扱っているので、院内保育所の紹介もしてもらえますよ。

《■保育のお仕事にあった院内保育所の求人です↓》

この求人も、かなりの高待遇!

「年休125日」「給与234,000円」「残業少ない」ってなかなかいい条件がそろってますね。

よく見ると、運営企業が「ポピンズ」になってます。

ポピンズは保育業界の中でも大手なので、これだけ条件がいいんですね。

信頼感のある企業なので、安心して転職できますね。

ほいく畑

ブランク有りOK、家近、週3日、高時給など、希望に合う求人を紹介!

【ほいく畑のスペック】

| 職種・資格 | 保育士、幼稚園教諭、栄養士、調理師、調理補助、その他 |

| 対応地域 | 日本全国各地 |

| 非公開求人 | 多数あり |

| 雇用形態 | 正社員、契約、派遣、パート、紹介予定派遣 |

| 施設形態 | 保育園、幼稚園、院内、企業内、学童、その他 |

| 利用料金 | 無料 |

| 公式サイト | Checkする |

おすすめポイント

- 非公開求人を含めた膨大な求人数

好条件で早い者勝ちの非公開求人を紹介してもらえます。

- 派遣保育士に強い

院内保育所の派遣保育士は時給1,600円もアリ!パートよりサポートが手厚いのも◎。

- ブランクあり、未経験保育士の転職に強い

ブランクや未経験で不安な保育士に寄り添ってくれます。

- 給与日払い制度が助かる

給与日払い制度があり、お金がピンチの時に助かる。

ほいく畑は、派遣保育士に強い保育士転職サイト。

院内保育所で派遣として働きたいなら、時給1500円以上の求人が豊富でおすすめです。

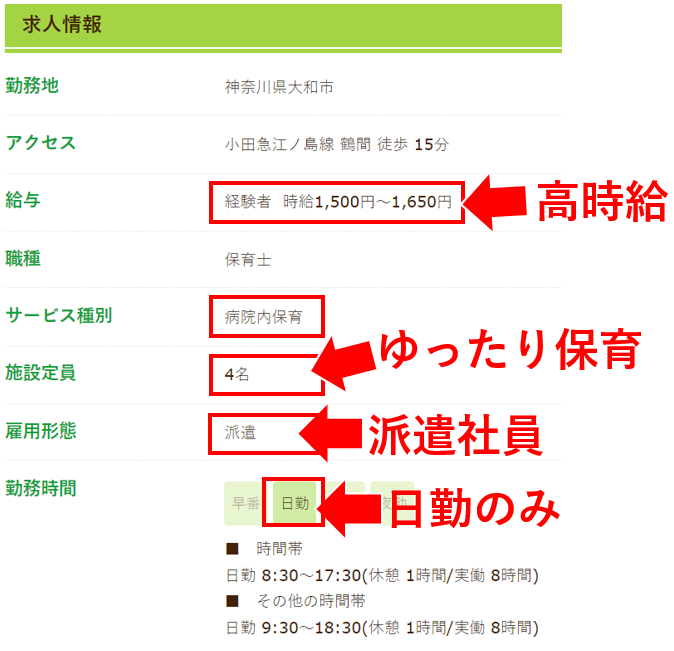

《■ほいく畑にあった院内保育所の求人です↓》

こちらの求人は、なんと子どもの人数が4名で、超ゆったり保育ですね。

派遣社員の募集なので時給になっていますが、時給1,500円というのはパートに比べてかなり高いですよ。

しかも日勤だけなので、夜勤をしなくてもいいところが安心ですね。

保育求人ラボ

厚生労働省が定める、医療、介護、保育分野の適合紹介事業者。保育系管理職の求人も得意です!

【保育求人ラボのスペック】

| 職種・資格 | 保育士、幼稚園教諭、主任、園長・施設長、指導員、講師、その他 |

| 対応地域 | 日本全国 |

| 非公開求人 | 多数あり |

| 雇用形態 | 正社員、契約、パート、非常勤 |

| 施設形態 | 保育園、院内、事業所内、小規模、その他 |

| 利用料金 | 無料 |

| 公式サイト | Checkする |

おすすめポイント

- 常時約20,000件以上もの求人情報を持つ

業界最大級ともいえる求人数で、もちろん院内保育所の求人もダントツの多さ。

- 手当付き、賞与4か月、年間休日120日以上の好条件求人あり

処遇改善手当とキャリアアップ手当がついて月給25万円以上!年収はかなりアップできます。

- 園長や主任職への転職に強い

ハイキャリア専門のアドバイザーがサポートしてくれます。

- LiNEでも転職活動ができる

LINEと電話を併用すると簡単でラクに連絡が取れます。

保育求人ラボで院内保育所の求人を検索すると、600件以上とダントツの多さです。

見ていると、院内保育所の園長や主任の求人が目立ちました。

院内保育所は小規模なので、園長や主任にもチャレンジしやすいかも。

そんな方にはピッタリの求人もたくさんありますよ。

もちろん、現場の保育士として働きたい人にもいろいろな求人があるので、登録してみましょう。

《■保育求人ラボにあった院内保育所の求人です↓》

こちらの院内保育所は子どもが10名ということで、小規模でゆったりとしていますね。

それでいて、高給与で賞与も結構もらえます!

これだから、院内保育所って人気なんですね。

【心得】保育士転職サイトを使いこなす2つのコツ

「でもな~、保育士転職サイトに登録して、ちゃんと使いこなせるかな~」って、心配になりますよね。

わかります、その気持ち! それ、私も登録前にはすごく考えたし、ちゃんとできるかなって、不安になりました。

でも、それならこの2つのコツを意識すれば大丈夫。↓

- アドバイザーとは率直なコミュニケーションをとる

- 合わないアドバイザーの方のサイトはやめてもOK

アドバイザーとは率直なコミュニケーションをとる

まず、アドバイザーとは率直なコミュニケーションを取ることを心に決めましょう。

まずは、アドバイザーに頼って自分の悩みも全部言っていいし、自分の希望もありのままを伝えましょう。

そして、提案されたことも自分の価値観で素直に考えて「Yes」や「No」を伝えて、疑問があれば聞くことです。

その結果、あなたの思いがそのまま実現できる転職になります。

逆にアドバイザーに気を遣って、我慢したり曖昧に返事をしたりすると、あなたの希望する状態から離れていってしまいます。

それが、思いのズレ生んでしまって、転職がうまくいかなっちゃうんです。

あなたは、自分の未来をよくしたくて転職に挑戦しようとしてるはず。

それなら、自分の大事にしたいこと、譲れないことを軸にすえて、ブレないようにすることが大切です。

誰に遠慮することなく、あなたの思いを伝えて叶えていきましょう。

合わないアドバイザーのサイトはやめてもOK

もう一つは、合わないアドバイザーのサイトはやめてもOK、ということ。

アドバイザーも人間ですし、相性がいい、悪い、っていうのは「あるある」です。

「言われたことにモヤモヤする」「何度も言ってるのにうまく伝わらない」などのしんどい状況になってまで、そのサイトを使う必要はありません。

そこにエネルギーを使ってしまうと、転職までもがつらくなってしまいますからね。

なので、アドバイザーとのやりとりがしんどくなったら、そのサイトの利用はサッサと辞めましょう。

そういったときのためにも、「2つのサイトを併用している」んですから、遠慮はしないように。

残念だけど、そのアドバイザーとは縁がなかったと思いましょう。

それは別に失敗とか、あなたが悪いとかじゃ全然ないです。

「まあ、こんなこともあるよね」で済ませて、忘れるのが一番です。

そして、自分の転職活動は止めずに、納得のいくアドバイザーと共に前だけを見て進んでいきましょう。

好条件の院内保育所の求人は争奪戦。早めの行動がキモですよ!

無料で使えるおすすめサイト↓

- 保育士バンク/日本全国に対応、院内保育所に強い

- 保育のお仕事/幅広い求人を取り扱い、もちろん院内保育所も

- ほいく畑/派遣保育士として院内保育所に勤めるならココ

- 保育士求人ラボ/院内保育所の好条件の求人あり

4月入職の募集もまだまだピーク。あきらめないで!

まとめ

院内保育所は少人数のゆったり保育ができて、行事が少なくてとても魅力的ですよね。

あなたも、ゆったり&リラックスできる保育がしたいなら、今すぐ行動しましょう。

- 「でも、保育士転職サイトのアドバイザーとうまくやり取りできるかな…」

- 「ホントに転職が成功するのかな…」

なんて、不安もわかります。

でも、思い切って「エイヤッ!」とやってみたら、私にもできたんです!

勇気を出して行動したから、今の自分がいる、って思ってます。

何もしなければ、あなたの未来は今のまま。

人生を後悔しないためにも、院内保育所のお宝求人を逃さないでくださいね。

院内保育所の求人は早い者勝ち!

今すぐ無料で相談できるおすすめサイト↓

- 保育士バンク/日本全国に対応、院内保育所に強い

- 保育のお仕事/幅広い求人を取り扱い、もちろん院内保育所も

- ほいく畑/派遣保育士として院内保育所に勤めるならココ

- 保育士求人ラボ/院内保育所の好条件の求人あり

ゆったり保育の院内保育所は少ないです。誰よりも先にゲットしましょう!