※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。

保育所の中には、夜勤がある施設があります。

「保育士の夜勤」と聞くと、

- 「夜寝ないで働くなんて、やっぱり体きついよね?」

- 「実際どんな仕事してるの?」

- 「夜勤には手当がつくからお給料がいいんだよね?」

なんてこと、疑問に思いません?

この記事では、夜勤経験のある保育士に聞いた、「保育士の夜勤」について詳しく解説します。

この記事を読めば、夜勤保育士の働き方をはじめ、気になることがわかりますよ。

目次

夜勤がある保育施設ってどんなものがある?

保育士の夜勤がある保育施設って、意外にいろいろとあります。

もちろん、普通の保育園に比べて数は少ないですけどね。

ですが、どうしても深夜働く必要がある保護者もいるので、そんな方たちにはなくてはならない存在なんです。

たとえば、自営業、接客業、医療系、公務員などの仕事で、夜間に働く必要がある人たちですね。

夜間に保育する施設としては、以下の3つがあります。

- 院内保育所

- 夜間保育所

- ベビーホテル

他には、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、なども。

ですが、今回は保育所に分類される、「院内保育所」「夜間保育所」「ベビーホテル」での夜勤について見ていきますね。

院内保育所

経験談を聞いた保育士が勤めていたのが「院内保育所」。

院内保育所(認可または認可外)は、看護師や医師の子どもを預かる保育所です。

同じ病院内かその近くに設置されています。

保護者はシフト制で働いていて夜勤もあるので、院内保育所の保育士はその夜間に子どもを見ます。

ただ、病院の規模や職員の働くシステムによって院内保育所の夜間保育の形は変わってきます。

毎日夜間保育している園もあれば、「週に何日か夜間保育する」という園もあるんですね。

院内保育所の日中の保育は、普通の小規模保育所のように、異年齢児保育が多いです。

保護者はシフト制で働いているので、子どもの登園、降園時間が違い、日々預かる子どもの顔触れが違うこともあります。

院内保育所の詳しい記事はこちら↓

夜間保育園

夜間保育園(認可または、無認可)は、都市部や繁華街などにあります。

保護者は、そこの地域で夜間に働く、会社員、公務員、出版関係、芸能関係、医者、看護師、飲食店、サービス業など職業はさまざまです。

また、ひとり親家庭でフルタイムで夜間働かなければならない保護者も。

そんな保護者の多様な仕事や生活を支えている夜間保育園は、強い理念を持って経営されていることが多いですね。

そんな夜間保育所は、昼間は普通の保育園で、通常は18:00とか19:00ごろにはお迎えになります。

ですが、それ以降の遅い時間がお迎えの子ども達は園に残り、夜間保育になります。

ここからは子どもが少なくなるので、異年齢を合同にして保育することになりますね。

夜間保育の子どもたちは、夕食を食べたりお風呂に入ったりしてから就寝。

そして、深夜に保護者が迎えに来て帰る子もいれば、宿まる子もいます。

保育時間は24時間の園もあれば、

- 朝9:00に開園~夜20:00閉園の11時間が基本

- それにプラスして延長もアリ

とか、園によります。

なので、「夜間保育あり」と言っていても開所時間や保育の形は園によっていろいろなんです。

ベビーホテル

ベビーホテル(認可外)は、その名称から、単なる宿泊施設?と思われがち。

ですが、れっきとした保育施設です。

ベビーホテルとは、

- 20:00以降の保育を行う

- 宿泊を伴う保育をする

- 一時預かりの子どもが利用児の半数以上を占めている

といった3つの条件のうち一つを満たしている認可外保育施設のことをいいます。

つまり、ベビーホテルという名称でも深夜の保育をしていない施設もあるんです。

上の条件からイメージすると、

- 「夜遅くまでとか、泊りでの保育をしている」

- 「預かる子どもの顔触れがその日によって違う」

といった感じで、一般の認可保育園の年齢別のクラス保育とは少々違う雰囲気です。

認可外施設なので預かるときの理由は問いません。

ただ、認可施設のように自治体からの補助金がないため、慢性的な人手不足になりがち。

そのため、子どもに目が行き届きにくく、乳児の窒息事故などの事件が起き社会問題にもなりました。

なので、保育士の転職先として安心して働ける場所かというと、そこは施設をよく見極めた方がいいかもしれませんね。

夜勤の保育スケジュールってどんな感じ?

それでは、夜勤の仕事と保育スケジュールについて詳しく見ていきましょう。

17:00 出勤

19:00 入浴(必要に応じて)

20:00 寝かしつけ

21:00 就寝

*子どもの見守り、呼吸チェック、日誌、連絡帳、製作、行事準備、その他書類作成、掃除などをします。

*この間に2時間休憩(仮眠)を取ります。

7:00 起床

7:30 朝食、歯磨き

8:00 ミーティング、申し送り

9:00 退勤

これは一例で、出勤時間や退勤時間は園によっていくらか前後します。

私が話を聞いた保育士は、こんな感じの勤務だそうです。

また、入浴がない園もあり、そうするとその時間は保育士が何らかの設定遊びをすることもあります。

21:00ごろには、宿泊しない子もみんな一緒に就寝します。

その後、保護者が迎えに来た時点で起こして、あるいは寝たまま抱っこして連れて帰る形になります。

「お迎えラッシュが深夜の2:00」なんてこともあるそうですよ。

夜勤の仕事内容って難しい?~日勤と比べてみた

ここからは、夜勤の仕事内容について詳しくお伝えしますね。

こちらの表にわかりやすくまとめてみました。↓

| 日勤の保育内容 |

夜勤の保育内容

|

|

■20~30人の集団保育 ■一斉保育で集団を動かす ■年齢別クラス保育 ■ケンカやトラブルが頻繁 ■休憩時間なく働かされる ■定時後には書類仕事などの残業あり |

●少人数でゆったりとした保育 ●家庭的な雰囲気で一人ひとりに寄り添う ●異年齢児保育 ●トラブルが少なく落ち着いている ●1時間の休憩と2時間の仮眠時間あり ●勤務時間中に書類仕事ができる |

こうみると、日勤と夜勤の仕事内容はそれなりに違いますね。

日勤の保育士の仕事内容

日勤は、普通の昼間の保育園の状態を思い出してもらえればいいです。

まず、年齢別のクラス保育をすることが一般的ですよね。

子どもたちも保育士もたくさんいて、にぎやかでかなり活動的ですよね。

散歩に出かけたり、園庭で思いっきり遊んだり、行事の練習をしたり、一斉で製作活動をしたり。

ケンカやトラブルも頻発するので、保育士は子どもたちから目が離せません。

さらに、お昼寝の時間も休憩は取れず、打ち合わせや日誌などの記録、行事の準備などに追われます。

定時になったとしても、そこから延々と残業が続くことも普通にあります。

夜勤保育士の仕事内容

まず、夜勤の場合は子どもの人数が少なく、ゆったりとした保育になります。

そして、異年齢児が混合で過ごすことが多いです。

また、就寝に向かって過ごすので、比較的のんびりした、たとえば家にいるような感じですかね。

夕方~深夜~朝にかけての保育なので、体を活発に動かす遊びや活動はないです。

やることといえば、夕食を食べさせ、お風呂やシャワーをして、就寝時間に合わせて寝かしつける、といったこと。

遊ぶとしたら、好きな玩具で自由に遊んだり、寝る前に保育士が絵本を読み聞かせするような感じ。

子どもの人数が少なく、一人ひとりが好きな玩具を使えるので、ケンカが少なく結構穏やかに過ごせます。

寝かしつけた後は、子どもたちの呼吸チェックをしながら日誌、掃除、連絡帳、製作の下準備、行事の準備などをします。

つまり、ほとんどが事務作業の時間なんですね。

「夜勤があることで、事務仕事がこなせる」とも考えられます。

私が話を聞いた夜勤保育士も、「これが結構なメリット♪」とのこと。

そして、その間にお迎えの保護者が来たら、子どもを引き渡しします。

なお、保育士にも2時間ほどの仮眠時間が設けられていて、交代で仮眠を取ります。

ぶっ通しで起きているわけではないので、そこはちょっとホッとしますね。

そんなこんなで朝になると、6:00ぐらいから子どもたちを起こす準備をします。

7:00ごろに子どもたちを起こして着替え、排せつの介助をしたら、朝食になります。

朝食後、ミーティングや申し送りをし退勤となります。

夜勤をした時のお給料~今よりどれだけ増える?

では、夜勤をした時のお給料についてです。

労働基準法では、22:00~5:00の深夜勤務には、「深夜割増賃金」を支払うことになっています。

それは、「日中の賃金の25%以上増し」と決められています。

これは法律で決められているものなので、ちゃんともらえるはずなんですよね。

(ちなみに、2時間の仮眠があっても、お給料が減ることはないです)

たとえば、基本給を時給換算して1時間1,000円だった人の場合、

「1,000円×25%=250円」

ということで、1時間につき250円が割増されます。

そして、22:00~5:00の7時間の夜勤を1回したとしたら、

「250円×7時間=1,750円」

の割増がもらえるということです。

その夜勤を月に4回したとしたら、

「1,750円×4回=7,000円」

が、その月の深夜割増分となりますね。

さらに、園によっては、「夜勤手当」が出る場合もあります。

夜勤手当は義務ではなく、園の任意によるものなので、出ない園と出る園があります。

金額は園によって違っていて、夜勤1回につき6,000円~8,000円くらいまで幅があります。

もし、月に4回の夜勤をして1回につき6,000円の夜勤手当をもらえるとしたら、

「6000円×4回=24,000円」

の夜勤手当がもらえるということですね。

つまり、先ほどの深夜割増賃金+夜勤手当で、

「7,000円+24,000円=31,000円」

が加算されることになるんですね。

これは、結構大きい金額ですよね。

ちなみにこちらの求人は、平日の夜勤1回につき9,000円、日曜祝日では10,000円の手当がつくそうですよ。↓

けっこう高い金額がもらえますね。

お給料アップをねらいたいなら、夜勤保育士はかなりいいかもしれません。

夜勤保育士の4つのメリット

それでは、夜勤保育士のメリットを見てみましょう。それは、以下の通り。↓

- 平日の自由時間が増えて好きなことに使える

- ゆったりした保育ができる

- 給料が高くなる

- 保護者に感謝されやりがいを感じられる

平日の自由時間が増えて好きなことに使える

まず、「平日の自由時間が増えて好きなことに使える」ですね。

たとえば、月曜日に夜勤をした後の休みの取り方を、月→火→水→木といった流れで表にしてみると…↓

| 月曜日(夜勤のある日) | 日中自由時間、17:00から出勤 |

| 火曜日(夜勤明けの日) | 9:00に退勤、その後自由時間 |

| 水曜日 | 1日休み |

| 木曜日 | 1日休み(週休日に当たれば) |

まず、1日目(月曜日)は夜勤で、夕方の17:00からの勤務だとします。

そうなると、通勤時間を見たとしても16:00くらいまでは、自由なのでゆとりを持って過ごせます。

早起きしなくていいし、バタバタと慌ただしく家を出るようなことはないんですよね。

なので、ゆっくり寝てもいいし、家の片づけや掃除をするのもいいですね。

そして、勤務を開始すると翌日(火曜日)の朝9:00には勤務終了ですね。

その後の1日はまるっと自由に使えます。

まっすぐ家に帰ってすぐに寝たとしても、その日のうちの夕方には起きて、夜の時間に好きなことができますよね。

さらに、その次の日(水曜日)も、まる1日お休みになります。

週休二日制なら、さらに次の日(木曜日)もお休みという場合も。

というわけで、平日にかなりまとまった時間が取れて好きなことに使えるんです。

平日休みって、「みんな働いているときに、私はお休み♪」なのでちょっと気分がいいですよね。

それに、休日は混んでいる場所も空いているので、お出かけがゆったりと楽しめます。

もちろん、園によってシフトの入り方は違うので、確認は必要ですね。

ゆったりした保育ができる

次に、「ゆったりした保育ができる」というメリットです。

夜勤は、昼間のように大人数の子どもたちを相手にする保育とはちょっと違います。

少人数の子どもたちに対して、家庭で過ごすようなゆったりした保育をするからです。

昼間の保育だと、「遊び」とか「活動」が中心で、保育士も何かしらの工夫が必要ですよね。

たとえば、

- 「次の行事のために○○の練習をしなきゃ」

- 「みんなで楽しめるような新しい集団ゲームをやってみよう」

とか、20~30人もの子どもたちに向けて、活動を考えて進めないといけないわけです。

集団を動かすのにはテクニックが必要で、常に先を考えながらさまざまな配慮が必要です。

ですが、夜間保育は、「夕食→お風呂→寝る支度→就寝」という生活の流れでありルーティーンです。

これに対しては、そこまで気負わなくてもいいんですよね。

家にいるようなリラックスした雰囲気で過ごせるようにしてあげるのが、一番大事なことなので。

夜間に預けられていることの不安や、寂しさを感じる子もいるでしょう。

そんな子どもたちだからこそ、このゆったり感は大切にして保育していきたいですよね。

お給料が高くなる

続いて、「給料が高くなる」というメリットがありますね。

これは、深夜割増賃金や夜勤手当によるものです。

それと、これは考え方ですが、夜勤は体が少々キツイものの、保育のストレスはかなり少ないです。

家庭で過ごすかのような、就寝までのルーティーンをゆったりと行う保育だからです。

そして、夜勤の時間の大半、子どもたちはスヤスヤと眠っています。

走り回る子を追いかけたり、トラブルの仲立ちになるなど、保育士がキリキリする場面がないんです。

もっと言うと、日勤の場合、事務仕事で残業しても持ち帰って仕事をしても、それはサービス残業。

でも、それを夜勤でこなせれば、サービス残業はなくなります。

それでいて割増賃金や手当がつくって、考え方によってはすごくお得。

同じ保育士をしていても、「夜勤保育士の方が給料が高い」という感覚にはなるでしょうね。

ただ、夜勤手当については、園によってあったりなかったり、金額もさまざま。

なので、個別に要チェックですね。

保護者に感謝されやりがいを感じる

そして最後ですが、「保護者に感謝されやりがいを感じる」といったメリットがあります。

深夜にどうしても仕事に行かなければならない保護者は、本当に園に感謝しているんです。

深夜に働きに出るというのは、保護者にとっても大変なこと。

それに、本当なら夜はわが子とゆったり向き合い、家族の時間を過ごしたいはずなんです。

でも、仕事によってはどうしてもそれができないわけですね。

その仕事も誰かがやらなければならない、社会から必要とされている大事な役割ですし。

そんな立場や思いを抱えている保護者にとって、いつも自分たち親子を受け止めてくれる保育士は大きな存在。

そんな人がいてくれるからこそ、仕事をがんばれます。

こんなふうに支えになってるとしたら、保育士としてもうれしいですし、やりがいがありますよね。

でも、一般の保育園でいくら残業して帰りが遅くなっても、保護者が直接感謝してくれることはないです。

残業手当もつかなかったら、体も心もつらいだけ。

でも、夜勤保育士は子どもたちや保護者から、心底必要とされて感謝され誇りを持って働けます。

同じがんばるなら、夜勤保育士として夜間の仕事をがんばった方が、自己肯定感が高まるかもしれませんね。

夜勤保育士の4つのデメリット

続いて、夜勤保育士のデメリットについてお伝えしますね。

それは、下の4つですね。↓

- 勤務時間が長い

- 生活リズムが不規則でキツイ

- 一晩中預かるという責任感、緊張感がある

- 一斉保育のスキルが身につきにくい

勤務時間が長い

まず1つ目のデメリットは、「勤務時間が長い」ということ。

たとえば、夜勤が夕方の17:00から始まって、次の日の朝9:00に勤務終了だとします。

そうすると勤務時間は16時間です。

これは確かに長いですよね。

特に、夜中は子どもたちも眠っているので、一緒に遊ぶこともなく、しずかーな時間がゆっくりと過ぎていきます。

もちろん、この間には書類仕事や清掃や子どもの呼吸チェックなどやることはいろいろとあります。

ですが、「それにしても長いな~」と思ってつらくなる保育士の方もいます。

生活リズムが不規則でキツイ

2つ目は、「生活リズムが不規則でキツイ」ということです。

私が体験談を聞いた保育士は、「キツかったのは、体が慣れるまでの2か月程度だったかな」とは言っていましたけどね。

でも、人によっては「やっぱり慣れない…」ということも。

まあ、通常なら寝ている時間帯に起きていて働くのですから、調子が狂うのは当然です。

もちろん、夜勤明けには睡眠を取れますし、さらにその翌日は休日になります。

そこで十分に休養を取ることはできるでしょう。

ですが、夜勤のたびに生活リズムが変わるというのは、身体的にはやっぱりタイヘンなこと。

「もともと夜型」とか「睡眠時間が短くても大丈夫なタイプ」であればいいのかもしれませんけどね。

ですが、そうでない人にとっては、結構つらいかもしれませんね。

一晩中預かる責任感、緊張感がある

3つ目は、「一晩中預かるという責任感、緊張感がある」ということですね。

眠っているとはいえ、深夜から朝にかけての長時間子どもを見るって、それなりに緊張感はあります。

たとえば、「乳幼児突然死症候群」とか、「熱性けいれん」など、子どもの病気や体調の悪化には早く気付かないといけません。

だからこそ、夜中の子どもの呼吸チェックや見守りは、大変だけど欠かせないんです。

それに、「夜中に地震があったら…」と思うと、これもドキドキします。

昼間の地震なら、子どもたちは起きているので避難しやすいし、保育士もたくさんいて心強いですよね。

ですが、夜勤だと職員が少ない状態で、寝ている子どもたちを起こして避難しないといけません。

そう考えると一概に、「子どもたちは眠っているから夜勤はラク」とも言えないかも。

むしろ、「昼間より保育士の数は少ないし、何かあったら責任問題だから夜勤は緊張する」という保育士もいるんですよね。

ここは、夜勤のとらえ方や慣れなんかも関係するので、人によるかもしれません。

一斉保育のスキルが身につきにくい

4つ目は、「一斉保育のスキルが身につきにくい」ということです。

確かに、夜勤では子どもは少なく、そして一斉活動することが少ないです。

なので、大勢の子どもたちを引っ張っていくようなスキルは身につきにくいかもしれません。

しかし、保育士として最も大事な、「一人ひとりの子どもの気持ちに寄り添う」という経験は積めます。

そう心がけながら、子どもとの信頼関係を作ることは、集団の大きさにかかわらずとても大事なこと。

これができれば、大集団のクラスでもまとめていくことができます。

夜勤を通して、子ども一人ひとりと丁寧に向き合い、信頼関係を作る保育を目指すのも素晴らしいことですよね。

そういうスキルアップもありますよ。

私が話を聞いた保育士は、自分のことを、「子どもたちをグイグイと引っ張っていくのが苦手だった」と言っていました。

なので、逆にゆったりとした院内保育所や夜勤は向いていたみたいです。

こんな施設はヤバいかも!4つの注意点とは?

では、「夜勤保育士をしようかな」と思うとき、次の4つについて注意して転職先を考えてくださいね。

それはこちら。↓

- 人手不足で保育の質が悪いベビーホテル

- サービス精神が旺盛な24時間の夜間保育所

- 規模の小さい院内保育所

- 夜勤手当がない施設

具体的に解説していきますね。

人手不足で保育の質が悪いベビーホテル

まず、「人手不足で保育の質が悪いベビーホテル」は要注意です。

ベビーホテルは認可外施設です。

認可施設と違って、自治体からの補助金が出ません。

なので、限られた財源で運営しなければならず、一番お金がかかる人件費をかけない傾向にあります。

つまり、人手不足でもそのまま運営していることが多いんです。

そうなると、少ない保育士で子どもたちを見なければならず、おのずと忙しくなるし保育の質が下がっていきます。

子どもたちの見守りや対応も手薄になり、その結果、ベビーホテルでは子どもの死亡事故が多数起こっているんです。

そんなところへの転職を考える人はあまりいないとは思いますが、ぜひ注意しておきたいところです。

サービス精神が旺盛な夜間保育所

次に、「サービス精神が旺盛な夜間保育所」も、少し注意が必要です。

夜間保育所はもともと認可外施設で、繁華街や共働きの多い都市部などで、保護者のニーズにより生まれました。

段々とその必要性が認められて、認可される施設も増えてきました。

夜間保育所に子どもを預ける保護者の職業や、夜間子どもを見れない保護者の事情はさまざま。

どの保護者も、切実な事情を抱えています。

そんな保護者のために、

- 「困った時にはいつでも預けられる」

- 「依頼された保育は断らない」

- 「保育はサービス業」

といったポリシーを掲げて、熱い思いで運営しているサービス精神が旺盛な夜間保育所は多いです。

保護者にとっても、夜間に子どもの面倒を見てくれる夜間保育所は、なくてはならない存在なんです。

そのニーズにトコトン寄り添い応えようとする夜間保育所の理念は、とても素晴らしいものです。

なので、あなたもそのポリシーに共感しどっぷりハマれればすごくやりがいが持って働けるでしょう。

ただ、そこまで思えない場合はちょっとしんどくなるかも。

園の志が熱いだけに、そこに温度差を感じてしまうと、ついていくのがしんどい気分になるかもしれません。

規模の小さい院内保育所

三つ目は、「規模の小さい院内保育所」も注意しましょう。

規模の小さい院内保育所は、病院の一角にちょこっとだけスペースを作り、簡易的に保育している場合があります。

そうなると、保育はしにくいし、おもちゃは少ないしで、働きづらい環境かもしれません。

また、スタッフが少ない場合も、

- 「保育も雑務も掃除も書類もすべてやる」

- 「急な休みが取りづらい」

といった弊害がある場合もあります。

「少人数の院内保育所はゆるっとしているから、きっとラクチン!」と楽観しすぎるのは要注意。

保育環境や職員体制をしっかりと把握しておきましょう。

夜勤手当がない施設

最後に、「夜勤手当がない施設」もできれば避けた方がいいでしょう。

せっかく夜勤をするのなら、夜勤手当がつくところで働いた方が、当たり前ですがお給料は増えます。

たとえば、夜勤1回につき6,000円の手当がつく職場で、月に3回の夜勤があるなら、

6,000円×3回=18,000円

となり、1か月に18,000円がもらえます。

これが1年間だと、

18,000円×12か月=216,000円

にもなります。

年収が約21万円アップって、かなり大きいです。

でも、夜勤がない園だとこれが0円、ということになります。

もちろん、夜勤手当に相当する金額がもともと含まれているようなお給料だったら、手当がなくても大丈夫ですね。

夜勤保育士のお給料をさまざまなケースで見ながら、相場観を把握できるといいですね。

【みんなの疑問】夜勤保育士に関するQ&A

ここでは、夜勤保育士に転職するとき、みんなが気になる疑問をまとめてみました。

【Q1】夜勤中に眠くならないの?

【Ans.】2時間の仮眠で睡眠を確保。眠くなるかは人による。

結論を言えば、人によるでしょう。

一般的には夜勤中には、2時間の仮眠が取れます。

2時間の仮眠が取れれば、いくらか体も頭も休めることができますね。

そして、夜勤中は、子どもたちの睡眠の様子をチェックし、緊急時のことも考えて気を張っています。

また、書類仕事や掃除など、やることはそれなりにあります。

なので、私が話を聞いた保育士は、そこまで眠くなることはないそうですよ。

まあ、この辺の感覚はさまざまなので、眠くて辛く感じる人もいるかもしれません。

なお、仮眠時間については施設よってはルールが違うので、確認しておきましょう。

【Q2】20代じゃないと夜勤はつらい?

【Ans.】若い方が体力はあることは確か。でも年齢では決めつけられない。

もちろん、20代で若い保育士の方が体力があることは確か。

でも、いくら若くても夜勤がつらい人はいるし、30代、40代でも体が慣れていて夜勤が苦でない人もいます。

なので、年齢だけでは一概には言えないですね。

看護師さんだって30代、40代でもバリバリ夜勤してる人っていますからね。

「体力にはまあまあ自信があるし、平日の自由時間と夜勤手当が魅力だな!」

と思うなら、チャレンジしてみる価値はありますよね。

【Q3】もし、夜勤がきつくて我慢できなくなったら…?

【Ans.】夜勤のない園に転職しましょう。

やってはみたものの、「やっぱり夜勤がきつい…」と思ったら、我慢せずに夜勤のない園に転職しましょう。

もし、同僚で夜勤をやりたい人がいて、園のルールとして問題ないなら、その人に夜勤を代わってもらうのもアリです。

お互いにメリットがありますからね。

でも、そんなに都合よく夜勤を代わってくれる人がいない場合は、やっぱり夜勤をやるしかありません。

そんな生活が続くのはどうにもキビシイと感じるなら、体を壊す前に夜勤のない園に転職しましょう。

そんなときこそ、保育士転職サイトに連絡して、「やっぱり夜勤が合わなくて…」と現状を相談しましょう。

そうすると、たとえば、

- 夜勤のない院内保育所

- 23:00までの企業内保育所

とか、また違うタイプの施設を紹介してもらえます。

「まだ1年も働いていないのに、辞めていいの?」「人が足りてないから辞めにくい」なんて思うかもしれません。

でも、それは気にしないで。

自分を守ることが第一です。

そこは割り切って、あなたの未来につながるための行動を起こしていきましょう。

夜勤保育士が選びたいホワイト園見極めポイント4つ

「夜勤アリの園でもいいかな」と思って転職するなら、次の4つは大事なチェックポイントです。

ホワイト園を選ぶためにも、しっかりと見ていきましょう。

それは以下のとおり。↓

- 夜勤手当がある

- 保育環境が充実している

- 職員体制が取れている

- 有給消化率が高く、残業がほぼない

では詳しく紹介しますね。

夜勤手当がある

まず、何と言っても夜勤手当があること。

夜勤手当がないところもあるので、これ、すごく大事です。

夜勤手当があると、約20万円以上も年収が変わってきます。

夜勤手当の単価が、8,000円、9,000円と高ければ高いほど、もっと年収は増えていきます。

なので、せっかく夜間保育士になるなら夜勤手当がつく施設、さらには夜勤手当が高い施設を選ぶと、高給与が叶いますよ!

保育環境が充実している

次に、保育環境が充実していること。

子どもたちを毎日保育する場所はとても大事です。

たとえば、部屋が狭かったり、トイレが使いづらかったり、お散歩に出にくかったり。

さらには生活備品が古かったり、おもちゃもロクなものがなかったり…。

そんな環境で保育すると、子どもたちは落ち着かなくなり、保育士もしんどくなってきます。

そんなことにならないように、しっかりとした保育環境の施設を選ぶことは大事ですよ。

職員体制が取れている

続いて、職員体制が取れていることも、しっかりチェックしておきましょう。

たとえば、こんなことですね。↓

- 子どもの数に対して保育士が何人か

- 夜勤のときは保育士が何人で、何人の子どもを見るのか

- 夜勤は月に何回周ってくるのか

- 夜勤の職員体制は何名か

- 保育士が急な休みの場合の応援体制はどうなっているのか

などについて、突っ込んで聞いていきましょう。

この体制がキチンと取れていると、安心して働けます。

園として、保育士の労働環境をどれだけ重んじているかがわかりますね。

有給消化率が高く、残業がほぼない

さらに、「有休消化率が高く、残業がほぼない」かどうかも見ておきましょう。

院内保育所や企業内保育所は、残業がほぼなかったり、有休消化率も高い傾向にあります。

それは、その企業(病院)で働く職員並みに、保育士に対してもお給料を出してくれるから。

だから、企業内保育所や院内保育所は人気の転職先になっています。

ただ、もちろん有給消化率や残業については、その園によって状態も条件もさまざま。

なので、この点は個別にチェックして、納得いく条件の園を選ぶことが大切なんです。

ホワイト園の夜勤保育士に転職するたった一つの方法

夜勤保育士としてホワイト園に職したいと思っても、実際どうやったらいいのか、わからないですよね。

それが解決できる方法、それは、「保育士転職サイト」を使うことです。

保育士転職サイトに登録すると、あなたの担当アドバイザーがついて、あなたの転職についてきめ細かくサポートしてくれます。

転職についての疑問、知識など、わからないことを丁寧に教えてくれます。

たとえば、こんなことについても相談できますよ。↓

- 夜勤保育士のお給料の相場について

- 夜勤手当について

- 保育環境について

- 職員体制について

- 有給消化率や残業について

「うーん、でもわざわざ保育士転職サイト使わなくても、自分でもできるんじゃない?」なんて、思う気持ちもありますよね。

ただし、今の園で働きながら転職活動も同時進行するって、大変すぎます。

それに、園の内部情報を自分一人で調べるなんて、まずムリな話。

でも、保育士転職サイトを使えば、アドバイザーが調べてくれるので情報収集もラクチンです。

たとえば、一人での転職活動に比べるとこんなに差があるんですよね。↓

自分一人で四苦八苦しながら転職活動をするのに比べて、断然ラクだしカンタンですよね。

プロのアドバイザーに園の情報がもらえるので、知らないうちにブラック園を選んじゃう、といった心配もありません。

どう考えても、一人での転職活動よりは安心だし有利に事が進むんですよね。

保育士転職サイトにはお宝の非公開求人がたくさん!

もっといいのが、保育士転職サイトに登録すると、公開されている求人だけでなく好条件の非公開求人も紹介してもらえます。

まずは、保育士転職サイトの公開求人を調べてみると、こんな感じのものがありました。↓

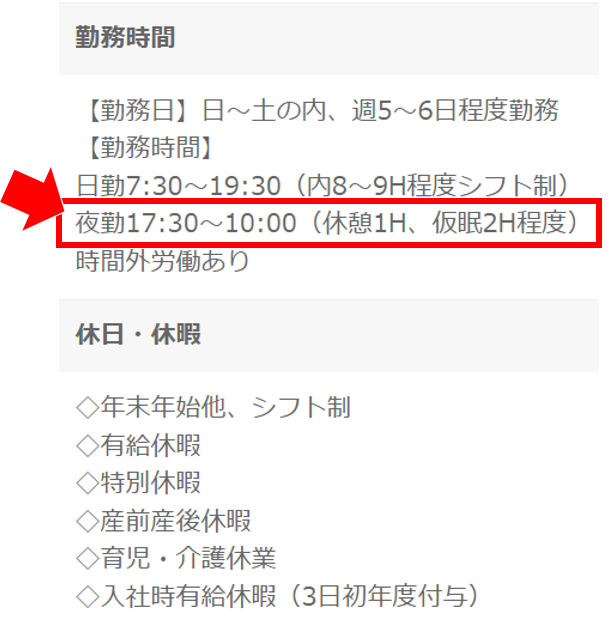

この院内保育所では、夜勤すると7,000円の手当がもらえますね。

他にも、こんな求人がありました。↓

この求人はなかなかスゴイ!

なんと、賞与実績が4か月分+夜勤手当まで付く!という高待遇です。

夜勤時には休憩として1時間、さらに仮眠として2時間も保障されています。

日勤ではお昼休憩もままならないのに…!

夜勤なら、ちゃんと保証されているんですね。

さらにもう一つの求人はこちら。↓

夜勤手当が22,500円(3回分)とのこと。

つまり、一回につき7,500円ですね。

そして、求人票の下のところには、夜勤の様子が簡単に書かれています。

「子どもたちは寝ているので、日中よりことは少ない」と言っていますね。

やっぱり日中の保育よりは、穏やかでのんびりとした雰囲気になるみたいです。

でも、「やっぱり夜勤ができる自信がないな…」というのであれば、夜勤のない院内保育所を探せばOK。

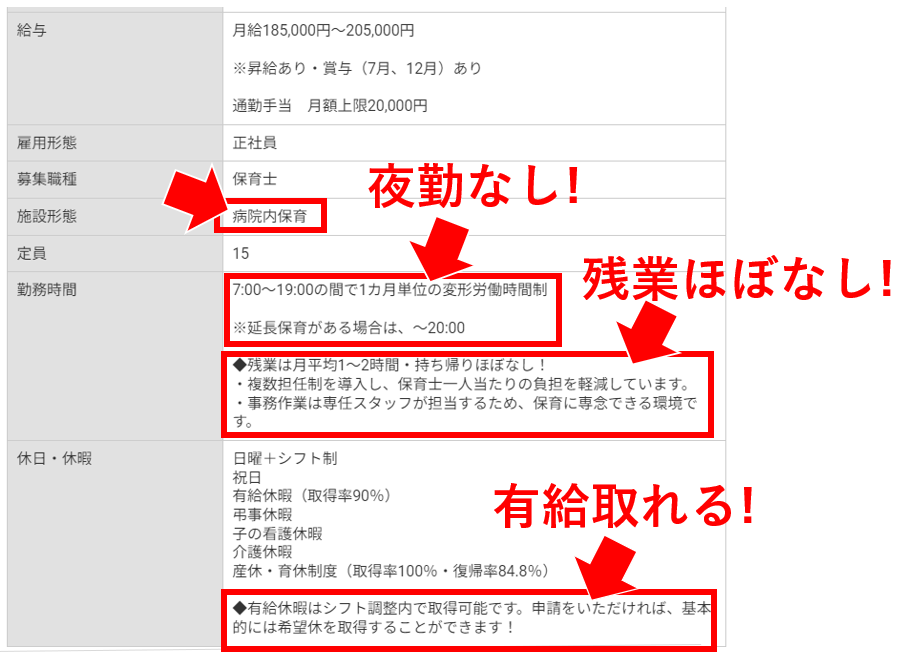

子どもの定員が15名の小規模な院内保育所で、勤務時間を見ると夜勤がないことがわかります。

そして、「残業は月に1~2時間」ということで、月に1~2日だけ、ちょっと残って仕事する程度。

このレベルなら、「残業は、ほぼなし」といってもいい範囲でしょう。

さらに有給は、「基本的には申請されれば希望した日に取得OK」とのこと。

これって、なかなかの好条件ですよね。

だから、院内保育所って人気があるんですね。

こういった求人、もっと見て比べてみたいですよね。

もちろん、これらは公開求人の一部で、さらには登録した人だけに紹介してもらえる非公開求人もあります。

ここからが、行動する人としない人の運命の分かれ道。

ライバルに先を越される前に保育士転職サイトに登録して、求人をたくさん紹介してもらいましょう。

お得に転職できる保育士転職サイトはこの3つ

「保育士転職サイトを使った方がお得なのはわかったけど、じゃあどのサイトを選べばいいの?」って思いますよね。

というわけで、私のおすすめする保育士転職サイトを3つだけ紹介しますね。↓

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |

| アピールポイント | 累計40万人の利用実績 | 幅広い就業先を紹介 | 派遣保育士に強い |

| 求人対応地域 | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 |

| 求人数 | 全国2万以上の園と提携 | 常時約1万5千件の求人 | 膨大な求人リストあり |

| 非公開求人 | 多数あり | 多数あり | 多数あり |

| 雇用形態 |

正社員 契約社員 パート アルバイト |

正社員 契約社員 派遣社員 非常勤 パート |

正社員 契約社員 派遣社員 紹介予定派遣 パート |

| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 |

| おすすめ度 満点★5つ |

★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| 公式サイト | Checkする | Checkする | Checkする |

保育士バンクは、業界最大の求人数を持つ、大手の保育士転職サイト。

私が実際に使ったときには、7件もの求人を紹介してもらえました。

質の良い求人がそろっているのも保育士バンクならではですよ。

保育のお仕事は、幅広い求人を取り揃えています。

求人地域が全国対応で、引っ越ししての転職を考えているならおすすめ。

ほいく畑は、派遣保育士の求人に強いサイト。

派遣保育士のメリットに魅力を感じる方にはピッタリですよ。

この3つの中から少なくとも2つは登録すれば、失敗はないはずです。

「え? なんで2つも登録しないといけないの?」って、思いました?

確かにそう思いますよね。

でも、保育士転職サイトは、複数使いが失敗しないポイントでもあるんです。

なぜなら、その分たくさんの求人を紹介してもらえて、お宝求人に当たる可能性が高まるから。

それに、万が一、一方のアドバイザーと相性が合わなくてやめることになっても、もう一つのサイトがあるから転職活動が途切れないんです。

転職を成功させるための秘策はしっかりと握っておくこと、これがすごく大事なんですよ。

院内保育所に強い保育士転職サイトを選ぶならこちら

保育士転職サイトに登録するなら、「保育士バンク」を選んでおけばまず間違いないでしょう。

なぜなら、保育士バンクには夜勤保育士として働ける、院内保育所の良質な求人が豊富にあるから。

上で紹介した求人も、ほとんどが保育士バンクのものですよ。

それに、

- 「この院内保育所の特徴は?」

- 「職員体制や仕事内容、お給料や労働条件は?」

など、保育士が疑問に思うことを、現在の情報をもとにしっかりと説明してくれます。

私が実際に保育士バンクを使ったときも、求人園について、細かーく内情を教えてもらいました。

これこそが、一人で転職活動している人との大きな差になるんですね。

特に、院内保育所ってそこまで数が多くないので、自分一人ではコアな情報は得られません。

でも、保育士バンクでは、そこを専門で扱っているので、リアルな内部情報を教えてもらえるんです。

料金は無料ですから、まずは登録して相談するだけでもすごく価値があります。

ぜひ、こちらから気軽に登録してみてくださいね。

まとめ

保育士の夜勤は、生活リズムが不規則になりやすいですが、勤務自体はとくに難しくはないので心配しなくても大丈夫。

また、お給料の面や平日の自由時間など、メリットもあります。

深夜働く保護者やその子どもにとっても、夜間保育はなくてはならないもの。

それだけに、通常の保育園とは違ったやりがいが感じられるはずです。

夜間保育士としてホワイト園で働きたいなら、保育士転職サイトの無料相談がおすすめ。

実際に求人を見てみないことには、何も始まらないですからね。

それに、登録した人だけが紹介してもらえる非公開求人は、早い者勝ちです。

「ホワイト園で働きたい」「お給料のいい園で働きたい」…みんな考えていることは同じ。

だからこそ、人より早い行動が大事なんです。

今すぐお宝の非公開求人を紹介してもらって、満足できる職場をいち早くゲットしましょう!