こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。

転職のために保育園の求人票を見ていると、「なんか、見慣れない項目や言葉が並んでいるな…」なんて思いませんか?

- 「それって何のこと?」

- 「言葉の意味がよくわからない…けど、ま、いいか」

なんて、疑問を残したまま求人票を見比べても、どの園が自分に合っているのか判断できませんね。

ですが、正しい知識を持って、客観的に求人票を読み取り、園の情報をキャッチすることが、転職の成功には欠かせないんです。

この記事では、保育士の方が求人票の10項目を正しく見るための知識や、求人票をチェックするときの3つの注意点について解説します。

求人票から読み取るべきポイントがわかるので、あなたの希望の条件に合うかどうかサクサク判断できるようになりますよ。

目次

求人票の用語解説とチェックポイント

それでは、求人票に書かれている言葉やその意味を項目ごとに解説していきます。また、各項目でのチェックポイントもあわせてお伝えしますね。

勤務地・アクセス

毎日通う職場ですから、「勤務地までどれだけ時間がかかるのか」は、とても大事な要素です。

特に、保育士の場合は早番や遅番があるので、かなり朝早く家を出なければならなかったり、帰宅時間がだいぶ遅くなったりします。

なので、通勤時間は1時間以内でないと、毎日の生活がつらくなるでしょう。

たとえば、朝7:00開園の園で早番をする場合、遅くとも6:45には園に着いてカギを開ける必要があるでしょう。

仮に通勤に1時間かかる場合、5:45には家を出なければなりません。

ですが、そんな早朝では、電車通勤の場合、運行している本数が日中より少ないです。

すると、単純に1時間前に家を出ても間に合わなくなります。

そうなると、1時間以上の時間がかかることを見越して、さらに早く家を出なくてはならないでしょう。

遅番の場合は、帰宅時間がだいぶ遅くなります。

夜20:00まで開園している園の場合、遅番が終わっても、20:00ピッタリに園を出られるわけではありません。

園舎の戸締りや火の元の確認をし、その他必要な後片付けをしなければなりません。

そうなると実際に園を出られるのは、20:30ごろになって、家に帰りつくのは21:30になってしまいます。

私が私立保育園に勤務していた時、通勤には50分かかっていました。

そのころは、また若かったのと、開園時間が7:30~18:30だったこともあり、それほど生活に支障はありませんでした。

しかし、今は開園時間が7:00~20:00のような園も当たり前にあるので、勤務地が遠いとその分保育士の方の生活が圧迫されてしまいます。

なので、「お給料はいいけど、通勤に1時間以上かかる」という求人は、残念ですが見送った方がよいかもしれません。

焦って勤務地を妥協するのではなく、その園に勤めた場合、どんな生活リズムになるのかを具体的にイメージすることが大切です。

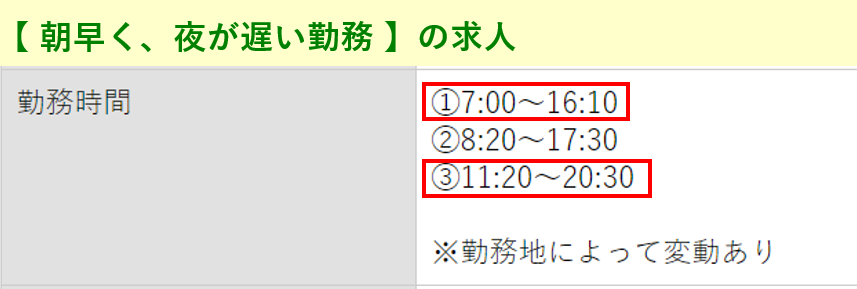

実際に、以下のような求人票がありました。この園の場合、①の勤務をするときには7:00前に園に着いている必要があります。

また、③の勤務では20:30まで園にいなくてはなりません。

勤務を終えて、実際に園を出られるのが何時になるのか気になります。

雇用形態

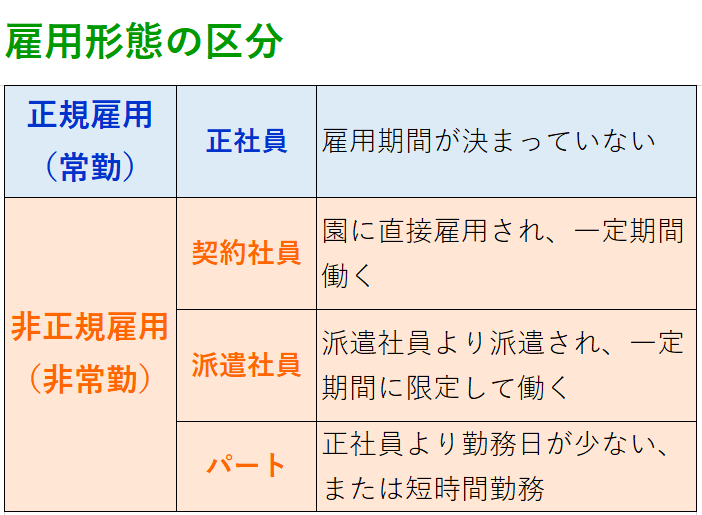

雇用形態には、「正社員」「パート」「契約社員」「派遣社員」などがあります。

他にも、「常勤」「非常勤」という呼び名もあります。以下に、雇用形態の区分を表してみました。

「正社員」は、雇用期間が決まっておらず、園側から解雇されたり自分から退職したりしない限りは、定年まで働き続けられるというものです。

園が職員を解雇する時には、それ相応の理由が必要であり、むやみには解雇できません。

なので、正社員は雇用が最も安定していると言えるでしょう。

「パート」は、同じ職場の正社員よりも勤務時間が短かかったり、日数が少なかったりする働き方を指します。

たとえば、「週4日勤務」とか、「1日4時間勤務」など、園によって勤務パターンは様々です。

そして、パートの場合、保育士資格がなくても勤務できる場合が多いです。

仕事内容は、保育補助や掃除、制作物の手伝いなど、補助的で責任が軽いものが主になります。

ただし、パートでも「フルタイム」の働き方、つまり、「1日8時間労働で週5日勤務」をする園もあります。

また、保育士資格を必要とし、担任を持つなど仕事内容も責任が伴う場合があります。

「契約社員」は、園に雇用され一定の期間のみ契約して働く社員のことです。

正社員とほぼ同様の勤務時間、仕事内容になりますが、責任は正社員より軽い傾向があります。

待遇もほぼ正社員並みですが、賞与がないなど待遇が一部低くなることがあります。

「派遣社員」は、人材派遣会社に雇用され、人材を求めている園と派遣会社が契約を結んだ上で園に派遣されます。

園の業務指示に従って働きますが、給与や福利厚生などは人材派遣会社の規定によります。

雇用期間は、一定期間に限定されます。

それぞれの働き方に特徴があるので、あなたの希望のライフスタイルに合わせた雇用形態を選びましょう。

また、私の知り合いが転職する際、「正社員だと思って応募したら、面接で契約社員と言われた」ということがあり、慌てたそうです。

求人票を数多く見ていると記憶が混同することがあるので、一つひとつをよく確認することが大切です。

そして、正社員、契約社員、パートを同時に募集している園も多いです。

しかし、求人票にはそれぞれの給与や待遇、福利厚生の違いについてまでは詳しく書いていないこともあるため、園に確認する必要があります。

施設形態

保育士が働ける施設にはさまざまな形態があります。施設の種類によって特徴があり、働く環境や業務内容が違ってきます。

たとえば、「認可保育園」であれば、「補助金で運営しているので経営が安定している」という特徴があります。

「企業内(事業所内)保育所」であれば、企業の就業時間に合わせて開園されていて、残業が少ないことが特徴です。

「院内保育園」であれば、24時間を通して子供を預かるので、シフトに夜勤が入ります。

「小規模保育園」は、少人数の乳児(0~2歳児)を保育するので、比較的ゆったりと保育ができます。

就学後の子どもを預かる「学童保育」は、放課後の時間帯が主な勤務時間になり、「放課後等デイサービス」では、発達障害の知識が必要です。

このような、それぞれの施設の特徴をとらえ、あなたの希望の働き方ができる形態の園を選びましょう。

以下に、代表的な施設形態の種類を挙げてみました。

| 認可保育園 | 国が定めた基準(施設面積、保育士の数、給食設備、防災管理、衛生管理)を満たし、各都道府県知事に認可された保育園のこと。公立保育園と私立保育園がある。 |

| 認可外保育園 | 国が定めた基準の何らかの要件を満たしていないため、認可を受けていない保育園のこと。認証保育園、認定保育園、企業内保育所、院内保育所、ベビーホテルなど様々な施設がある。 |

| 認証保育園 | 東京都独自の基準を設定し、子育て世代の都民のニーズに応えるために作られた保育園。 |

| 認定保育園 | 神奈川県独自の制度をクリアして設置されている保育園。 |

| 企業内(事業所内)保育所 | 企業(事業所)で働く従業員の福利厚生の一環として、企業が設置して従業員の子どもを保育する。 |

| 院内保育所 | 病院で24時間働く看護師の子どもを預かるため、院内に設けた保育所のこと。夜勤あり。 |

| 小規模保育所 | 認可保育園の一種で、0、1、2歳児までの子ども、6~19人までを預かる。 |

| 認定こども園 | 幼稚園機能と保育所機能を備え、教育と保育を一体化して行う施設のこと。 |

| 学童保育 | 小学生を対象とし、働く保護者に代わって放課後や長期休みに子どもを預かり保育する。 |

| 放課後等デイサービス | 6~18歳までの障害のある子どもや発達に特性のある子どもが、放課後や夏休みなどの長期休みに利用できる施設。 |

応募条件・資格

正社員や契約社員、派遣社員の応募条件は、必ずと言っていいほど保育士資格を求められます。

ただ、中には保育士資格を持っていても、保育士として働いたことがない方や、前の園をやめてからブランクが長い保育士の方もいると思います。

そのような方は、保育士資格があったとしても、いきなり正社員でやれるのか不安になるかもしれませんね。

しかし、待機児童解消のために保育園が増えている今の時代、保育士不足は深刻です。

もちろん経験豊富で即戦力の保育士はどこでも欲しい人材ですが、そう簡単には見つかりません。

なので、保育士資格を持っていることは大きな強みなんです。

また、パートの場合は仕事が補助的なので、「無資格でもOK」としている求人はたくさんあります。

資格がなくても、子どもたちと触れ合う仕事ができますよ。

給与

給与は、最も関心が高い項目の一つでしょう。給与は、「月給〇〇万円」などと書かれていることが多いです。

月給は、「基本給」と「手当」で構成されており、税金や保険料を含めた、「額面」であることに注意してくださいね。

実際の手取りは月給額よりも20%ほど少なくなります。

また、基本給を知っておくと、ボーナス(賞与)の額面が計算できます。たとえば、「ボーナス3か月分」といのは、「基本給×3か月」です。

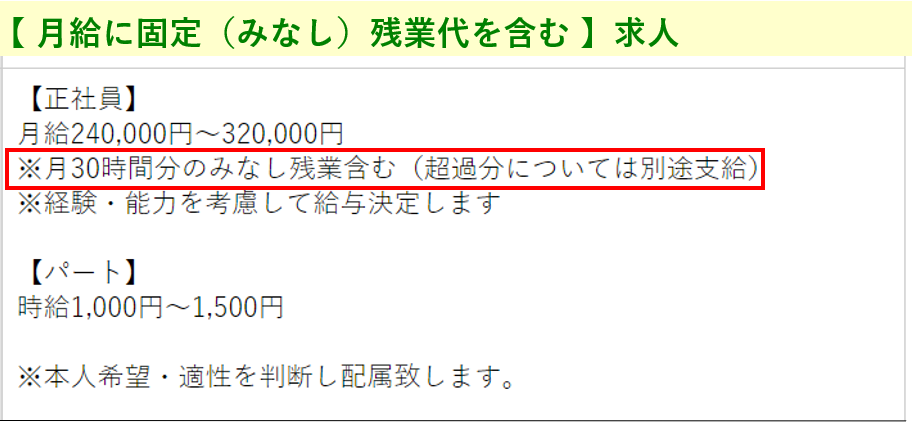

また、月給の中に、「固定残業手当(みなし残業手当)」が含まれているか、その場合、それがいくらで残業何時間分なのかを確認しましょう。

下の求人票は、みなし残業手当をつけている園のもので、残業時間数が書かれています。

また、「試用期間(3か月~半年程度)」を設けているかどうかも確認します。

「試用期間」とは。その保育士の能力や働きぶりを観察し、自園にふさわしい人材かどうかを見極めるためのものです。

試用期間中は、正式採用時の給与よりも安い場合があるため注意してくださいね。

手当

「手当」とは、生活していくうえで必要な費用を助けるために、基本給以外にもらえる賃金のことです。

手当はもらえる条件に当てはまる場合に支給されます。

手当には、「労働基準法で支給が決められている手当」と、「それ以外の園が独自で支給を決めている手当」があります。

「労働基準法で支給が決められている手当」は以下の3つです。

| 「残業手当(時間外手当)」 | 1日8時間を超える労働に対する手当 |

| 「休日手当」 | 休日の労働に対する手当 |

| 「深夜労働手当」 | 午後10時~午前5時の間の深夜労働に対する手当 |

この3つは法律で定められたものなので、園はその割増賃金を支払わなければならないことになっています。

そして、「上記以外の園が独自に支給を決めている手当」として主なものは下記の通りです。

| 「通勤手当」 | 通勤にかかる交通費を全額、またはその一部を支給する手当 |

| 「住宅手当」 | 家賃負担を軽減するための手当 |

| 「資格手当」 | 保育士の資格を持っていることに対しての手当 |

| 「職能手当」 | 職員が持つ職務を遂行するために必要な能力の程度に応じて支払われる手当 |

| 「役職手当」 | 園長や主任などの役職を担う者に対する手当 |

| 「地域手当」 | ある一定の地域に住む職員に対して、その地域の物価などを考慮して支給される手当 |

| 「処遇改善手当」 | 「保育士処遇改善等加算」のこと。国が決めた制度で、保育士のキャリアアップの枠組みを決め、それに伴って保育士の給料を上げるための補助金を園に支給するもの。 |

| 「調整手当」 | 園が職員の給与のバランスを見てその額を増減し調整するための手当 |

| 「特殊業務手当」 | 行事準備などの通常の保育以外の業務を行うことへの手当 |

手当は、基本給にプラスされる賃金としてとても大切なものです。

園によってどんな手当をつけるかは変わるので、「前の園でついていた手当が、新しい園にはない」ということがあります。

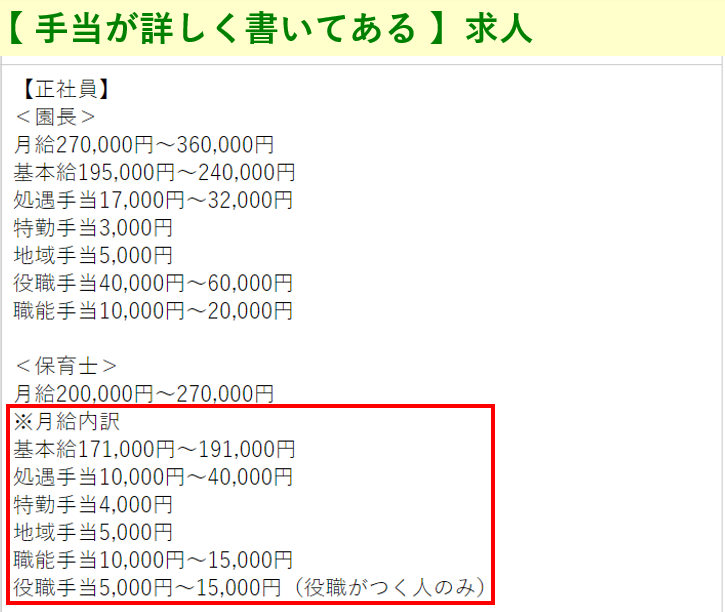

中には、以下のように手当の額まで詳しく載っている求人票もあります。

オレンジ枠内の、「基本給171,000円」に手当の額を足すと、きっちり「月給20万円」になっています。

福利厚生

「福利厚生」とは、職員の仕事への意欲を高め、良い人材を定着させるために、園が給与以外に職員に与えるものです。

給与が安くても福利厚生が整っていることで、働きやすく長く務められる場合もあります。

以下によくある福利厚生について解説しますね。

社会保険完備

「社会保険完備」とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つがそろっていることを指します。

社会保険は、労働者を守り、安心して働ける環境を整えてくれる制度です。

完備していることが最も望ましいので、チェックしておきましょう。

では、4つの社会保険について以下に解説していきます。

| 「健康保険」 | 病気やケガの時、医療機関の受診の際の医療費の支払いが3割負担で済みます。扶養する家族がいれば、家族も一緒に加入できます。健康保険に入っていないと医療費は全額自己負担になる。 |

| 「厚生年金保険」 | 60~65歳になった時に年金が支給されるための保険。保険料として支払う額の半分を園側が負担してくれる。 |

| 「雇用保険」 | 失業して、次の就職が決まるまでの生活を助けるための失業給付金がもらえる保険。「失業保険」ともいう。 |

| 「労災保険」 | 勤務中や通勤途中のケガに対して給付金がもらえる。上の3つの保険と違って、職員自身の負担額はなく全額が園の負担となっている。 |

正社員であればほとんどの園で、「社会保険完備」となっていますが、そうでない園もあるので注意してください。

健康保険がない場合は、「国民健康保険」に、厚生年金保険がない場合は、「国民年金」に、自分で加入する必要があります。

パートの方は、「週20時間以上」「月収が8.8万円以上」など、その他の条件が満たされれば社会保険に加入できます。

ただ、その手続きが面倒なため、結局は入らない場合も多いです。

加入した場合は、当然ですがその分保険料を払わなければならないので、手取りが減ってしまうことも心得ておいてください。

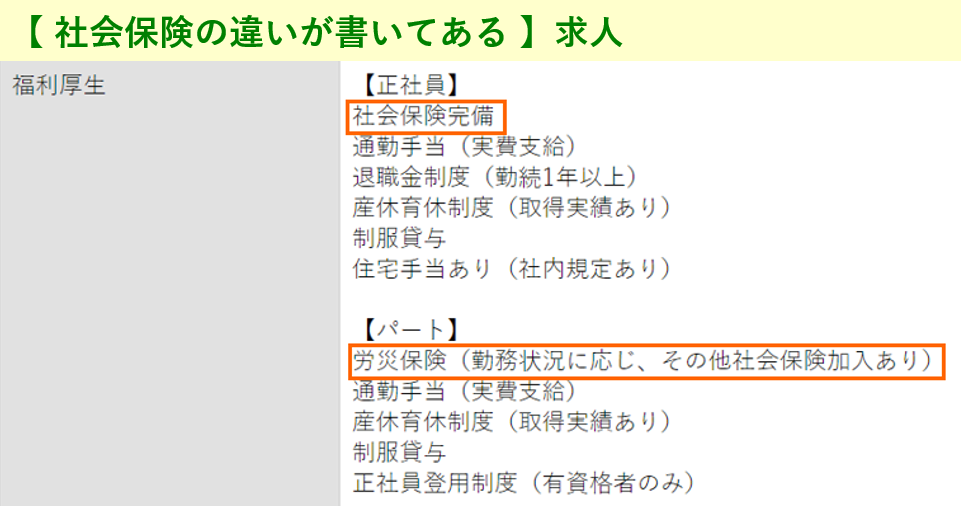

以下の求人票には、正社員とパートで社会保険に違いがあることがわかりやすく載っていますよ。

退職金制度

「退職金」は、園に長く勤め貢献したことに対して退職の際に支払われます。

ただ、すべての園で退職金制度を設けているわけではありません。

また、退職金が支給されるためには、「10年勤めたら」など、園ごとに規定があるため、確認しておきましょう。

借り上げ社宅制度

「借り上げ社宅制度」とは、園がアパートなどの物件を契約していて、そこに職員を住まわせる制度のことです。

その家賃の一部は職員が自己負担しますが、かなり割安で住めるようになっています。

また、「社員寮」を持っている園もあります。どちらも、上京して一人暮らしする保育士には、住まいにかかる負担が軽くなるため、とても助かる制度です。

正社員登用制度

「正社員登用制度」とは、パートなどの非正規雇用の職員が、途中から正社員として雇用される制度のことを言います。

すべての園で正社員登用をしているわけではなく、また、正社員になるための基準は園ごとに違います。

正社員登用の実績がどの程度あるのかを聞いておきましょう。

上記以外にも、給食を1食300円程度で安く食べられたり、被服貸与を行っていたりする園もあります

。また、定期健康診断や職務に活かすための研修制度を整えている園もあります。

福利厚生が充実しているに越したことはないですが、それらが実現できているかどうかが大切です。

就業時間

就業時間は、あなたの生活パターンを左右するので、きちんと把握しておきましょう。

保育園の多くは「シフト制」をとっています。

「シフト制」とは、8時間以上の開園時間に対応するために、職員一人ひとりの勤務時間をずらす勤務形態のことです。

通常勤務は、大体8:30~17:15までの園が多いでしょう。

ただ、当番日(早番、中番、遅番、延長番など)には就業時間が変わります。

当番日は基本休めないので、当番パターンが多いと休みがとりづらくなるので注意しましょう。

私の知り合いの保育士は、当番が5パターン(早番、中早番、遅番、中遅番、延長番)もある園で働いました。

すると、頻繁に当番が回ってきてしまうので、「有給休暇が取れない」と嘆いていました。

もう一つは、「変形労働時間制」をとる園があります。

それは、園が行事などの繁忙期に合わせて、労働時間を調整して決めるものです。

たとえば、繁忙期には1日の労働時間を8時間より長く設定し、その分閑散期には1日の労働時間を8時間より短く設定します。

そうすることで労働時間のバランスを取り、「繁忙期に残業手当をつけなくて済む」というのが、変形労働時間制を取り入れる園の考え方です。

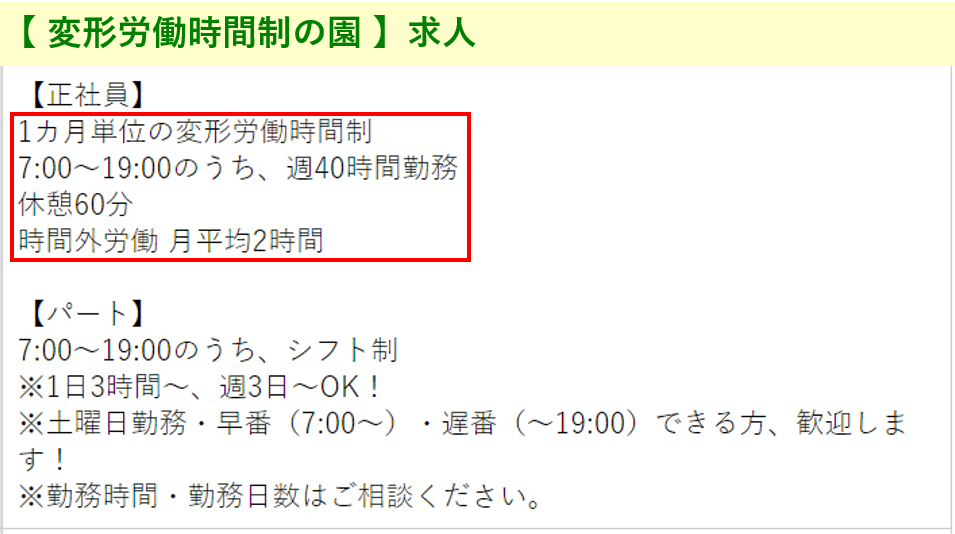

実際の求人票を見てみると、このように書かれているものがありました。

また、最近は求人票に、「残業少なめ」「残業なし」とうたっている園も出てきました。

ただ、この表現だと具体的な時間数がわかりません。このように、表現があいまいだと園と働く者の立場の違いによって、とらえ方が違ってくる場合があります。

たとえば、園側は、「毎日30分ぐらいであれば、『残業少なめ』でしょ」と思うかもしれませんが、働く方は、「30分は多いよ」と思うかもしれません。

「残業なし」も、たとえば、引継ぎや残務整理のために毎日定時を15分過ぎたとしても、園側は、「残業なしの範囲だ」と思うかもしれません。

ですが、働く方としてみれば、定時になったら即「お疲れ様~」と更衣室に向かうことが、「残業なし」と思うのではないでしょうか。

このように、立場によってとらえ方が違うことを知っておき、だからこそ具体的な数値を聞いて実情を知ることが大切です。

休日

休日とは、園側が「労働をしない日」と定めた日のことです。

たとえば日曜日や祭日、また決められた土曜日などがあるでしょう。

休日労働は所定の労働ではないので、割増賃金の対象になります。

| 「完全週休2日制」 | 毎週2日必ず休みがあることを言います。たとえば、土曜出勤が月に2回あっても、その週のうちに振休が確保されていれば、「完全週休2日」ということです。 |

| 「週休2日制」 | 1か月のうちに週に2日の休みが1回以上あることを言います。 |

| 「4週8休」 | 4週間のうちに8日間の休みがあることを言います。完全週休2日のように、1週間に2日の休みがあるとは限らず、週によっては休みが1日であったり3日であったりと、不規則な状況もあり得ます。 |

休日の多い、少ないについては、年間休日数を計算して、それを基準に判断するとよいです。

以下に計算の例を挙げてみましょう。

まずは、完全週休2日制の場合、年間の休みは104日あります。

そこに、祝日が年間15日あるのでそれを加えると119日になります。

さらに、年末年始の休みが12月29日~1月3日まであれば土日と元日を除いた3日間がプラス、さらに夏休みでプラス3日とすると、全部で125日となります。

ただし、祝日が土日に重なるとその分休日は少なくなります。

年間休日125日の園は、休日が多い方なので、これを基準に休日数が多いか少ないかを判断するとよいでしょう。

休暇

休暇とは、園で決められた労働日に、職員が申し出てとれる休みのことを言います。

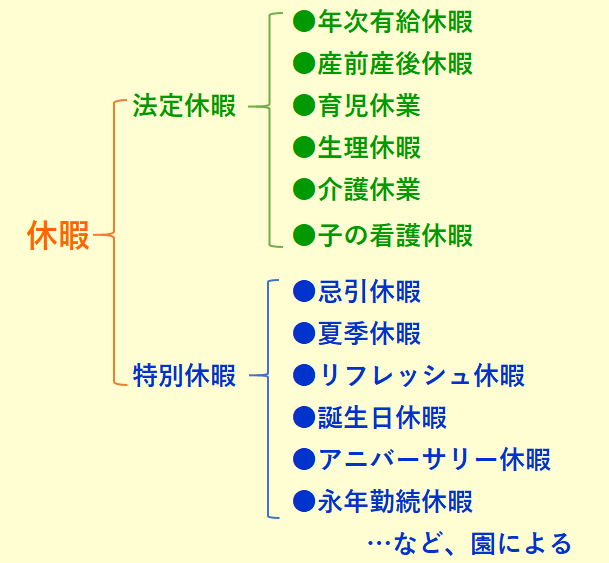

休暇には法定休暇(法律に定められている休暇)と特別休暇(法定外休暇とも言い、法律に定めがなく園側が独自に定める休暇)があります。

法定休暇

法定休暇には、「年次有給休暇」「産前産後休業」「育児休業」「生理休暇」「介護休業」「子の看護休暇」があります。

「年次有給休暇」以外の法定休暇を有給にする義務はなく、そこは園の考えで決められています。

「年次有給休暇」は、職員が体と心の休養を取るために、休日以外に有給で安心してとれる休暇です。

求人票の中に「有給休暇(法定通り)」とあるのは、「法律に沿った内容で有給を取れるようにしている」ということです。

たとえば、年間の有給休暇の日数は、職員の勤務期間によって決められています。

最低6か月働けば10日間もらえ、最高は6年6か月以上の勤務で20日取得できます。なので、勤務して1か月目で有給休暇は取れません。

「産前産後休業」とは、働く女性が出産の前後にとれる一定期間の休みのことです。

「産前休暇」「産後休暇」と呼ばれることもありますが、「休業」とするのが正式です。

出産予定日の6週間前から取得でき、産後休業は出産後8週間まで取ることができます。

「育児休業」とは、職員が1歳に満たない子どもを養育するためにとる休暇のことです。

育児休業のことを「育児休暇」と呼ぶ人もいますが、育児休暇は、育児のための休暇全般を指す名称です。

広く「育休」と言われているものは育児休業のことです。

子どもが1歳に達する前日まで取れ、保育園に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できます。

「生理休暇」とは、女性職員が生理日に勤務が困難なほどつらい場合に取得できる休みのことです。

介護のためにとれる休みには「介護休暇」と「介護休業」があります。両方とも「育児介護休業法」に定められています。

「介護休暇」とは、職員が介護を必要とする家族のためにとれる休みのことで、1年度内に5日間取れます。

一方、「介護休業」は、2週間以上にわたって常に介護が必要である対象家族を介護するために休みをとるものです。

対象家族1人につき通算93日(3回までなら分けてとるのも可)休むことができます。

「介護休暇」「介護休業」には、それぞれ取得するための条件が決まっています。

「子の看護休暇」とは、小学校委就学前の子どもが、病気やケガをした際、看病するためにとれる休暇です。

1年度内に5日間取れます。

特別休暇

特別休暇は法律で決まっているものではなく、園側が独自に定める休暇です。以下の表のような休暇があります。

| 「弔引休暇」 | 家族や親族が亡くなった時にとれる休暇 |

| 「夏季休暇」 | 夏季に限定してとれる休暇 |

| 「リフレッシュ休暇」 | 一定年数務めた職員に年に1度好きな時に元気回復を目的としてとれる休暇 |

| 「誕生日休暇」 | 従業員の誕生日にとれる休暇 |

| 「アニバーサリー休暇」 | 従業員にとっての記念日(家族の誕生日や結婚記念日など)を理由にとれる休暇 |

| 「永年勤続休暇】 | 勤続年数に応じて園から表彰され、それとともに与えられる休暇 |

特別休暇があると、職員の仕事へのモチベーションが上がり、園のイメージ向上につながります。

ただし、特別休暇が有給かどうかは園によって違うため、確認が必要です。

上記のような休暇がいくら整っていたとしても、現実には、「忙しすぎて取れない」「取りにくい雰囲気がある」「取っている実績がない」という職場もあります。

なので、その園の職員の方たちが何日くらいこれらの休暇を取っているのか、実際の取得率を聞いてみるとよいでしょう。

こちらは、実際にあった求人票で、休日と休暇が充実しています。実際どんなふうに休みをとっているのか、また取得率なども書かれているのでわかりやすいです。

求人票を見るときの3つの注意点

これまで、求人票に載っている様々な項目や用語について解説してきました。

これらを知ったうえで、正しく求人票を読み取る必要がありますが、ここからは、求人票を見るときの注意点を3つお伝えします。

求人票にすべてが書いてあるわけではない

求人票は、書き方があいまいであったり、すべてを書いていなかったりします。

たとえば、「月給22万円」としか書いていない場合、その内訳である基本給と手当がそれぞれいくらなのかはわかりません。

また、「残業少なめ」とあった場合も、具体的にひと月に何時間残業があるのかはわかりません。

「交通費支給」と書いてあっても、全額支給なのか、上限があるのか、どんな通勤経路や通勤方法に対しても支払ってくれるのか、などは書いてない求人もあります。

このように、求人票を読んでいるとはっきりわからない部分が見えてきます。

ですが、これらすべての疑問を解決するための詳しい情報を、はじめから載せておくことは難しいです。

詳しい情報を載せたくてもスペースには限りがあるため、どうしても大切な内容にしぼって載せることになるからです。

つまり、求人票の表記はあいまいであったり、言葉が足りなかったりなど、情報が不足している前提で見ることが大切です。

自分に都合よく解釈して何も確認しないでいると、「こんなはずじゃなかった」と、後であわてることになってしまいます。

「福利厚生の実施率」や「休暇や休業の消化率」を確認しよう

どの求人票も同じような給与だった場合、そこで差をつけるのは福利厚生になる場合が多いです。

なので、求人票を選ぶ上で、「どんな福利厚生があるのか」「それは確実に実施されているのか」は、大きなポイントになります。

また、有給休暇や育児休業などはどの園でも保証されていますが、実際に取得できているかどうかは別問題です。

求人票に多くを取り揃えて書いてあっても、現実に取得率が低ければ、「絵に描いた餅」になってしまいます。

つまり、「福利厚生は実現しているか」や「有給休暇や育児休業などの消化率」などは確認しておきたい情報でしょう。

雇用形態によって受けられる待遇が変わってくる

さまざまな手当や福利厚生のメリットを最大限に受けられるのは、やはり正社員です。

パートや契約社員、派遣社員で働く場合は、正社員ほどの待遇を受けられない場合が多いです。

そして、正社員とパートを一緒に募集している求人票には、正社員の待遇を中心に載せていることが多いです。

どの待遇が正社員と同様で、どれが違うのかまでは、細かく載っていないことがあります。

あなたが、正社員以外の雇用形態を希望している場合は、求人票に書かれている待遇が受けられるのかを確認する必要があるでしょう。

直接の問い合わせが最も確かな情報

求人票に書かれていることだけではどうしても情報が不足しがちです。

そのため、想像が多くなり、自分に都合よく解釈し判断してしまうことがあるかもしれません。

求人票の内容をより詳しく知ったり、載っていないことを確かめたりするためには、園への直接の問い合わせが不可欠です。

直接問い合わせることで、最も正確な求人情報が得られます。

また、電話口だけの印象にはなりますが、直接問い合わせすることで、園の雰囲気の一面を知ることもできます。

これから自分が働くかもしれない園なのですから、大事なことはもちろん、どんな小さなことでも聞いて確かめておきましょう。

求人票の見方、問い合わせが難しいときは?

この記事を参考にしながら、求人票を見ていただければ、かなり内容を理解できると思います。

ただ、それでも見たことのない言葉が書かれている場合もあり、「これって何のことだろう?」と疑問に思うものも出てくるでしょう。

また、求人票は理解できたけど、「園に問い合わせないとわからない」ということも出てきます。

特に、給与や休日、手当などの待遇に関しては気になることがたくさんあって当然ですが、直接園側に聞くとなるとためらう方は多いです。

勇気を出して連絡したとしても、失礼のないよう、また印象を悪くしないように聞かなくてはならず気を使います。

そんな時、「自分に代わって誰かが園に問い合わせしてくれたらどんなに楽だろう」と思うのではないでしょうか。

そのような方は、「保育士転職サイト」を使うというのも一つの方法です。

保育士転職サイトは保育士の転職をサポートする専門の求人紹介会社であり、保育士の求人票のことなら熟知しています。

求人票の言葉の意味などに、的確に答えてくれるはずです。

また、保育士転職サイトのキャリアコンサルタントは、園と保育士の間に入って様々なサポートをしてくれます。

たとえば、あなたに代わって、求人票の疑問点を園に問い合わせ確認してくれます。

どんな些細な疑問も丁寧に調べて答えるのがコンサルタントの仕事です。

これなら、あなたが園に気を使いながら聞きにくいことを聞く必要がありません。

ただでさえ転職活動は労力がかかるものです。「自分一人でやらなくては」と思い込まずに、上手に負担を分散させることも考えてはいかがでしょうか。

まとめ

求人票を正しく読み取るには、そこに書かれている用語や意味をきちんと知っておく必要があります。

ただ、なかなか普段は使わない、聞きなれない言葉なので、きちんと調べて読み込まないと理解しにくいでしょう。

ですが、ただでさえ忙しい保育士の方が、仕事から帰って求人票の細かいところまでを調べながらチェックをするのは、時間的に難しいですよね。

そのために、転職活動がストップしてしまうのでは困ります。

ならば、保育士転職サイトのコンサルタントに教えてもらいながら、求人票を理解していく方が手軽で簡単ではないでしょうか。

そうすれば、間違いなく求人票を読みとれ、あなたに最適な職場を選べるはず。あなたの負担をできるだけ減らしながら、失敗しない転職をめざしましょう。